「海上保安学校の基礎能力試験、科目が多すぎて何から勉強すればいいか分からない…」

そんな不安を感じていませんか?

実は、基礎能力試験で合格点を取るために、全科目をまんべんなく勉強する必要はありません。

合格者の多くは、「出る科目」「出る分野」だけに絞って対策し、出題頻度の低い科目は最初から手を付けていないのが現実です。

この記事では、過去10年分の出題データをもとに、基礎能力試験で最初に勉強すべき科目と、その優先順位を分かりやすく解説します。

「努力しているのに点数が伸びない」という失敗を避けたい方は、ぜひ最後まで読んでください。

【海上保安学校】基礎能力試験は何から勉強する?

結論から言うと、判断推理・数的推理・現代文の3科目から勉強するのが最優先です。

なぜなら、この3科目だけで合計12〜13問(全40問中の約3割)を占めているからです。さらに、暗記量が少なく、解法パターンを理解すれば短期間でも得点が安定しやすいという特徴があります。

限られた勉強時間で合格を狙うなら、まずここから手を付けるのが最も効率的です。

| 数的処理 | 数的推理 | 4問 |

|---|---|---|

| 判断推理 | 5問 | |

| 空間把握 | 2問 | |

| 資料解釈 | 2問 | |

| 文章理解 | 現代文 | 4問 |

| 英文 | 2問 | |

| 古文漢文 | 1問 | |

| 社会科学 | 政治 | 2問 |

| 経済 | 2問 | |

| 社会 | 1問 | |

| 倫理 | 1問 | |

| 人文科学 | 日本史 | 1問 |

| 世界史 | 2問 | |

| 地理 | 1問 | |

| 国語 | 2問 | |

| 英語 | 2問 | |

| 自然科学 | 数学 | 1問 |

| 物理 | 1問 | |

| 化学 | 1問 | |

| 生物 | 1問 | |

| 地学 | 1問 | |

| 情報 | 情報 | 1問 |

一方で、歴史や理科などは出題範囲が非常に広く、1問あたりの対策コストが高いのが特徴です。

最初から全科目を均等に勉強すると、時間切れで失敗するケースが少なくありません。

そこで、過去10年分の出題数と傾向をもとに、「合格に直結するかどうか」という視点で科目を重要度別にランク付けしました。

Sランク(絶対に落とせない・最優先)

まず最優先で勉強すべき科目は、次の3つです。

- 判断推理(5問)

- 数的推理(4問)

- 現代文(3〜4問)

この3科目だけで12〜13問(全体の約3割)を占めています。

最大の理由は、暗記に頼らず「考え方」と「型」を身につければ確実に伸びる点です。

高校数学や専門知識に自信がない人でも、正しい順序で練習すれば安定して得点できるようになります。

Aランク(短時間で対策できる・確実に得点源)

Sランクの次に優先したいのが、以下の科目です。

- 資料解釈(2問)

- 英文(2問)

- 国語(知識)(2問)

これらは出題パターンがほぼ固定されており、短時間の対策でも得点に直結しやすいのが特徴です。

Sランクが固まったら、次にここを押さえましょう。

Bランク(頻出分野に絞れば効率的)

学習時間に余裕が出てきたら、次の科目に取り組みます。

- 政治(2問)

- 経済(2問)

- 空間把握(2問)

- 倫理(1問)

特に倫理は1問ですが、範囲が狭く暗記で対応できるため、コスパの良い科目です。

Cランク(1問だが暗記で対応可能)

時間が取れる場合のみ、次の科目に進みます。

- 社会(1問)

- 古文・漢文(1問)

- 地理(1〜2問)

- 生物(1問)

- 地学(1問)

いずれも頻出単元が比較的はっきりしており、暗記中心で対応できます。

Dランク(余裕があれば・捨ててもいい)

正直に言うと、以下の科目は初学者なら無理に対策しなくても構いません。

- 日本史(1問)

- 世界史(1〜2問)

- 数学(1問)

- 物理(1問)

- 化学(1問)

- 情報(1問)

歴史科目は範囲が広すぎ、理系科目や情報は出題データが少なく、ゼロから勉強するにはコスパが悪いのが理由です。

※もちろん、これらが得意な人は得点源にしても問題ありません。ただし、多くの受験生にとっては優先度は低めです。

【海上保安学校】基礎能力試験の出題範囲を知る方法

「優先順位は分かった。でも具体的にどこまでやればいいの?」

結論から言うと、その答えは過去問の分析にあります。海上保安学校の基礎能力試験は、毎年ランダムに出題されているように見えて実は傾向がはっきりしています。

ここからは、私が実際にどうやって「出るところ」を見極めたのか、その方法を3ステップでお伝えします。

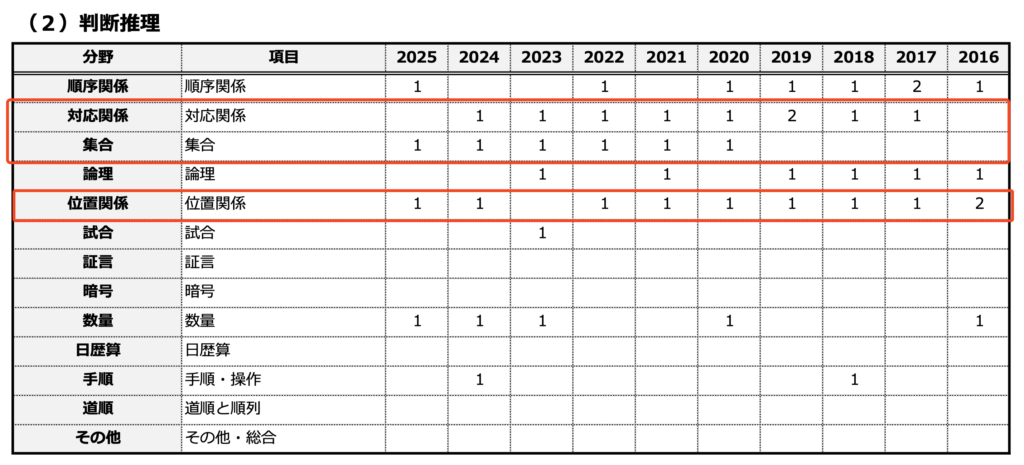

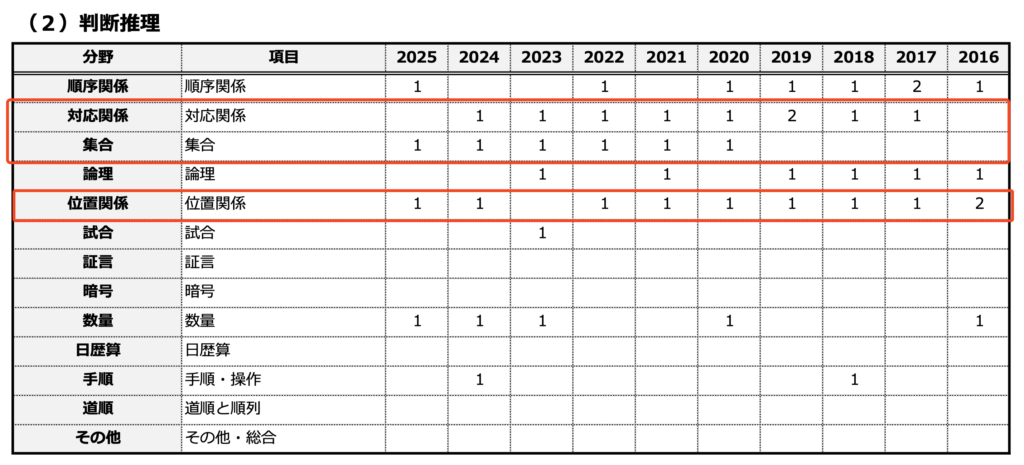

① 過去問を「科目別・分野別」に分解する

まず最初にやるべきことは、過去問を科目別・分野別に分解することです。

例えば判断推理なら、「対応関係」「位置関係」「順序関係」「集合」といった分野ごとに表を作成します。

過去問を1問ずつ見ながら、この表に出題数を書き込んでいきましょう。

② 出題頻度から優先すべき分野を判断する

次に、分解したデータをもとに「どの分野を優先すべきか」を判断します。

- 10年中7回以上出ている分野:最優先で勉強

- 10年中4〜6回の分野:時間があればやる

- 10年中3回以下の分野:捨てる

この基準で判断推理を見てみましょう。

- 対応関係:10年中9回出題

- 位置関係:10年中9回出題

- 集合:10年中6回出題(6年連続)

つまり、この3分野は「最優先」です。 逆に「暗号」や「日歴算」はほとんど出ていないので、捨てて構いません。

ここを見誤ると、努力の割に点数が伸びません。

ここまでで、「出題範囲を知る方法」自体は理解できたと思います。

ただし、問題はここからです。この作業を、判断推理だけでなく、政治・経済・文章理解・理科まで全科目分やるとなると、かなりの時間と労力がかかります。

そこで、過去10年分の問題をすべて分析し、科目別・分野別に「出る/出ない」を整理したデータをnoteにまとめました。

「何からやるか」「どこを捨てるか」を最短で決めたい方は、こちらを参考にしてください。

【まとめ】基礎能力試験は「全部やる人」から落ちていく

海上保安学校の基礎能力試験は、勉強量で勝負する試験ではありません。

合否を分けるのは、

- 最初に何から手を付けるか

- やらない科目・やらない分野を決められるか

- 出る型だけを繰り返せているか

この記事でお伝えした通り、判断推理ひとつ取っても、頻出3分野を押さえるだけで大半の問題をカバーできます。逆に言えば、出ない分野まで丁寧に勉強している人ほど、時間を失い、点数が伸びません。

「努力しているのに結果が出ない」人の多くは、勉強方法ではなく、優先順位の付け方を間違えています。

勉強する前に出題範囲を理解してから、効率よく対策を始めましょう。

「この記事を読んで優先順位は分かったけど、具体的にどの問題集のどのページをやればいいか知りたい」という方向けに、推奨参考書と学習計画もnoteに含めています。

その他、海上保安学校に関する記事はこちら!