航空保安大学校への合格を目指すあなたが、最初に突破すべき大きな壁、それが「基礎能力試験」です。

幅広い科目と膨大な出題範囲を前に、

「一体どこから手をつければ…?」

「がむしゃらに勉強して、本当に合格できるんだろうか…」

と、途方に暮れていませんか?

ご安心ください。この記事が、あなたのその不安をすべて解消します。

本記事では、過去10年間の出題傾向を徹底的に分析し、合格への最短ルートとなる「戦略的な勉強法」を、具体的な科目・分野レベルまで落とし込んで解説します。

この記事を最後まで読めば、あなたはもう勉強の優先順位に迷うことはなくなり、自信を持って対策をスタートできるでしょう。

忙しい方・結論を先に知りたい方へ

「すぐにでも、どの分野が頻出か知りたい!」という方のために、過去10年間の出題データを完全に網羅した『航空保安大学校 攻略データブック』をnoteでご用意しています。

学習時間を1秒も無駄にしたくない方は、下記記事からどうぞ。

なお、基礎能力試験だけでなく、航空保安大学校の試験全体の難易度や内容(学科試験、面接など)をまず把握したい方は、以下の記事からご覧になるのがオススメです。

それでは、基礎能力試験の具体的な攻略法を見ていきましょう。

【概要】航空保安大学校の基礎能力試験とは?

航空保安大学校の基礎能力試験(一般教養試験)は、公務員として働く上で必要な、基礎的な知識や思考力を測る筆記試験です。

まずは、試験の全体像を把握することから始めましょう。

| 試験時間 | 90分 |

|---|---|

| 問題数 | 40問 |

| レベル | 高校卒業程度 |

| 解答方法 | 択一式(マークシート) |

| 配点比率 | 1/4 |

| 出題範囲 | 一般知能 数的推理、判断推理、空間把握、資料解釈、文章理解 一般知識 社会科学、人文科学、自然科学、*情報 *2024年度試験から新たに追加された科目です。 |

※配点比率は、第一次試験合格者を決定する際の素点合計に対する比率です。最新の情報は、必ず人事院の公式サイトでご確認ください。

江本

江本航空情報科・電子科どちらの区分も同じ問題が出題されますよ!

【科目別】基礎能力試験の出題内容と頻出テーマ

思考力・判断力(計算力や読解力)を問う「一般知能分野」と、高校までに習った基礎学力を測る「一般知識分野」の2つから出題されます。

公務員試験では、特に出題数が多く、差がつきやすい「一般知能分野」の出来が合否を大きく左右すると言われています。それぞれの分野の特徴をしっかり理解して、対策を進めていきましょう。

一般知能分野

計算力や推理力、読解力を問う分野で、次の5科目から出題があります。

- 数的推理

- 判断推理

- 空間把握

- 資料解釈

- 文章理解

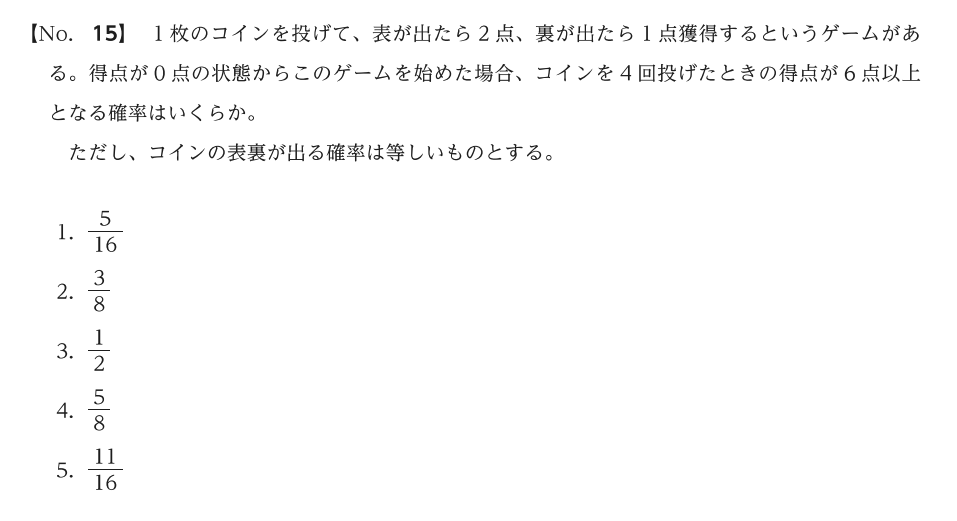

数的推理

数学的な思考力や計算力を使って答えを導き出す科目です。

方程式や確率、速さ、図形の計量、整数問題など、中学・高校で習った数学の応用問題が出題されます。

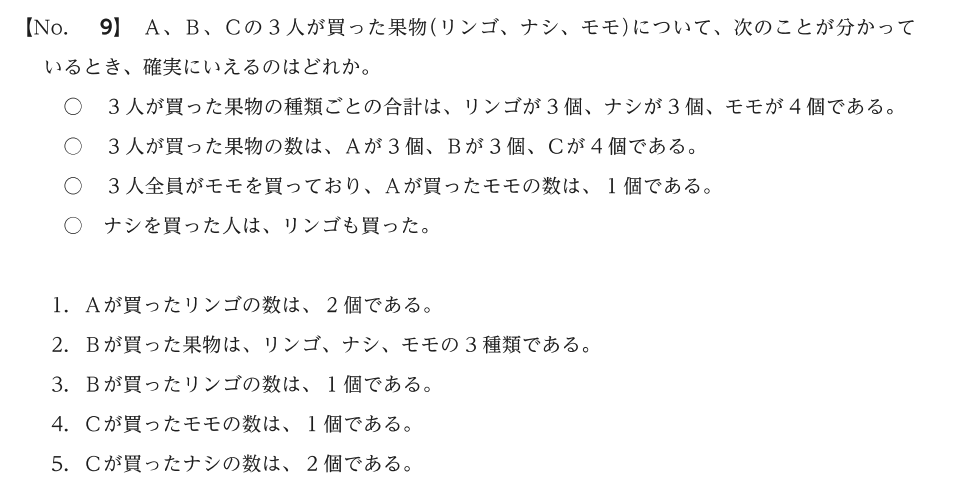

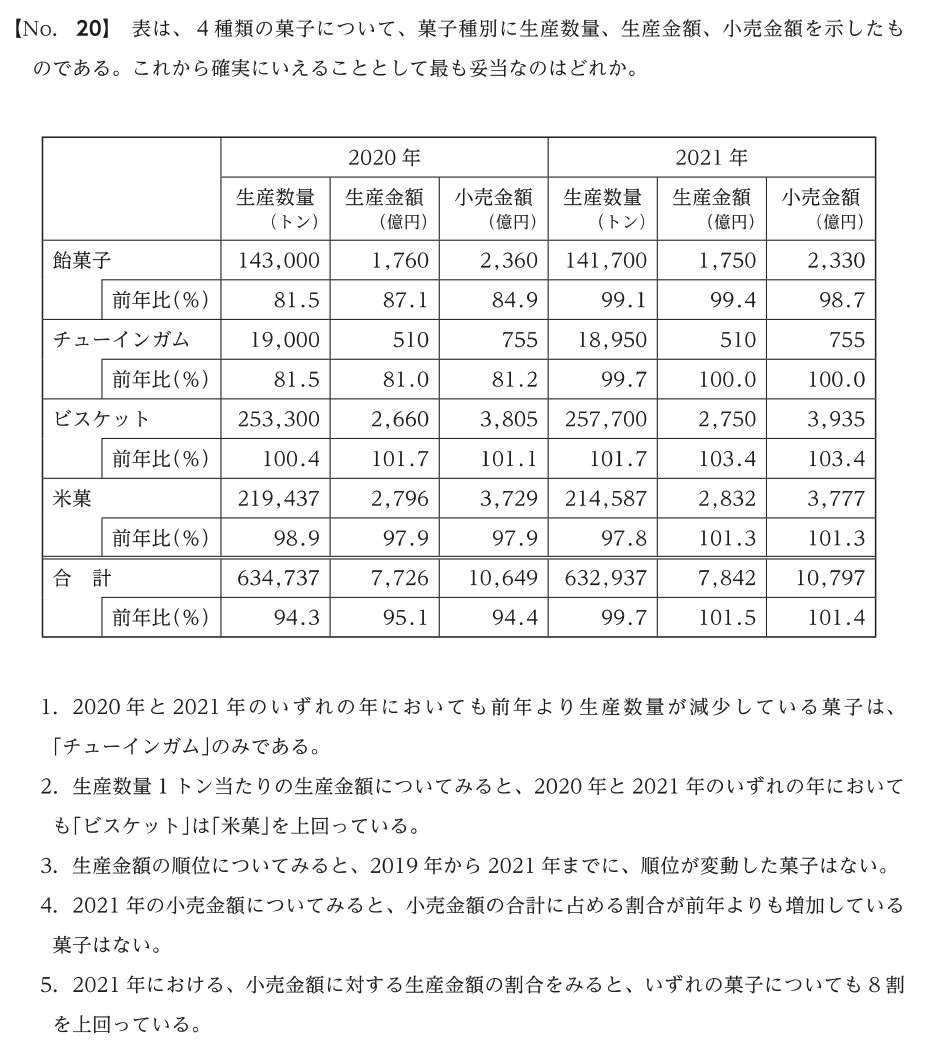

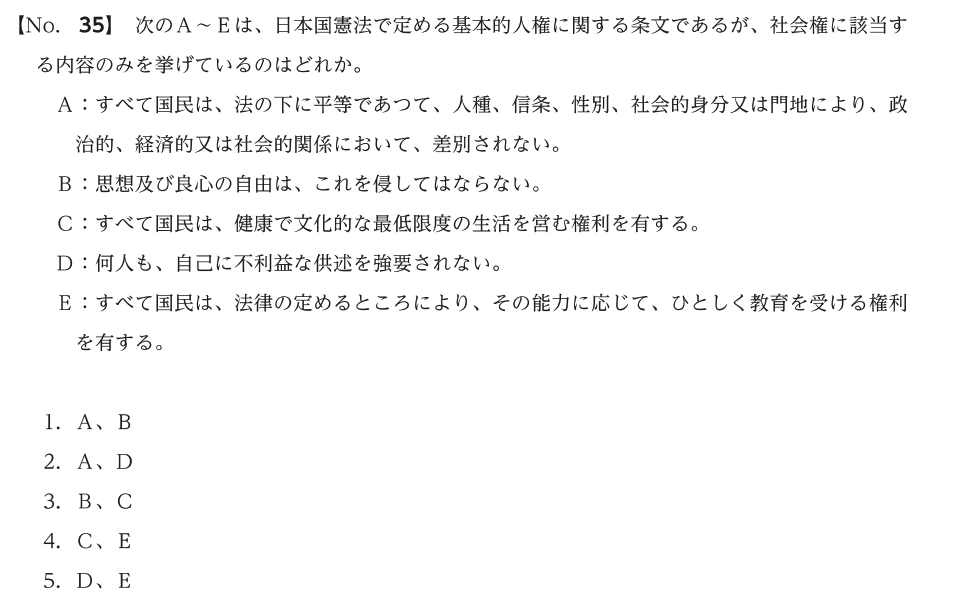

問題例(正答:5)

数学的要素が強いため、苦手意識を持つ受験生が多い科目です。

しかし、基礎能力試験の中で最も配点が高い重要科目の一つ。ここを得点源にできるかどうかが、合否の大きな分かれ目になります。

苦手意識が強い人こそ、まずは簡単な参考書で「解法のパターン」を理解することから始めましょう。

1日1問でも構いません。毎日コツコツ解く習慣をつけることで、徐々に応用問題にも対応できる力が身につきますよ。

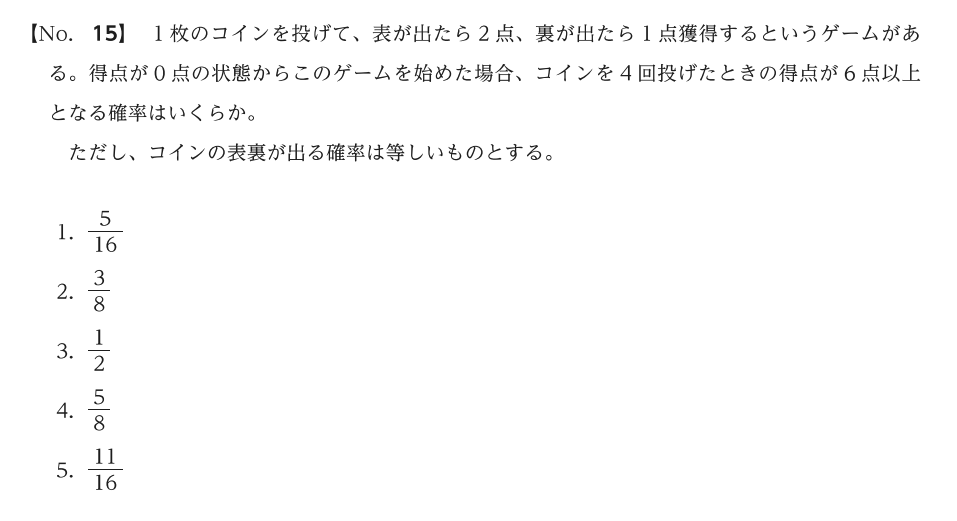

判断推理

与えられた条件や情報から、論理的に正しい結論を導き出す科目です。

対応関係、順序、位置関係、暗号、嘘つき問題など、パズルのような問題が多く出題されます。

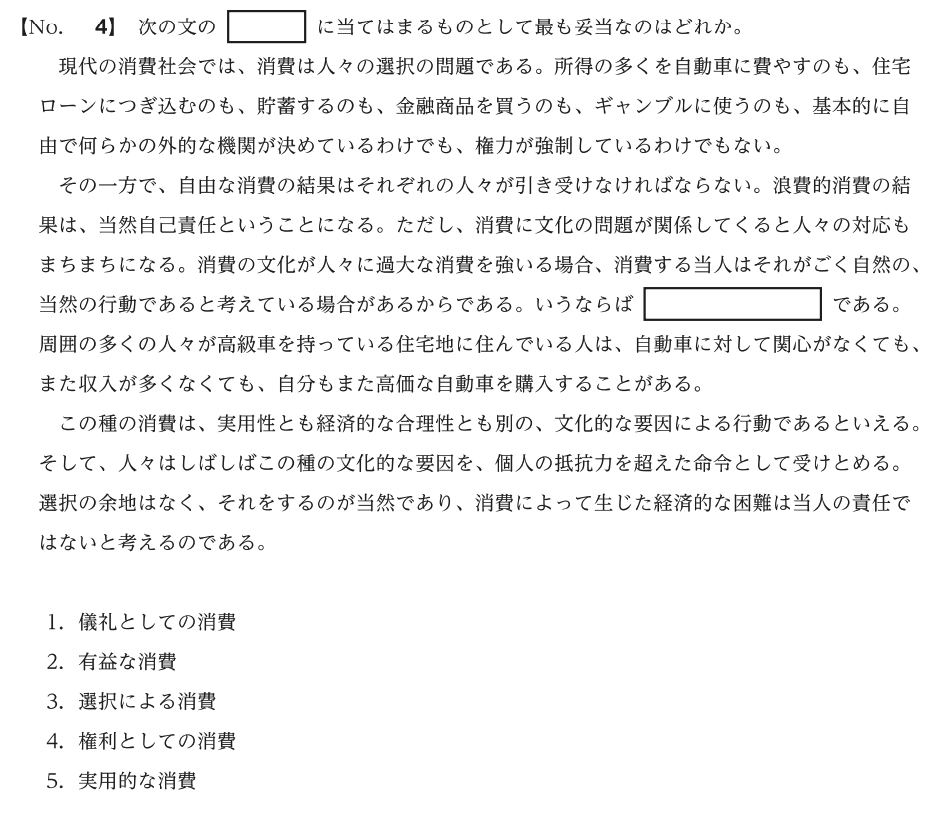

問題例(正答:3)

数的推理と並んで出題数が多く、一般知能分野の核となる科目です。

解法パターンを知っていれば確実に得点できる問題が多いため、ここを安定した得点源にすることが合格への近道と言えるでしょう。

判断推理は、パズルを解くような楽しさがありますよね。問題文を図や表にきれいに整理できたときの爽快感は格別です!この『整理する力』こそが、得点アップ最大のコツですよ。

問題を解く際は、必ず図や表を書いて情報を整理するクセをつけることが大切です。練習を繰り返すことで、複雑な条件も素早く処理できるようになります。

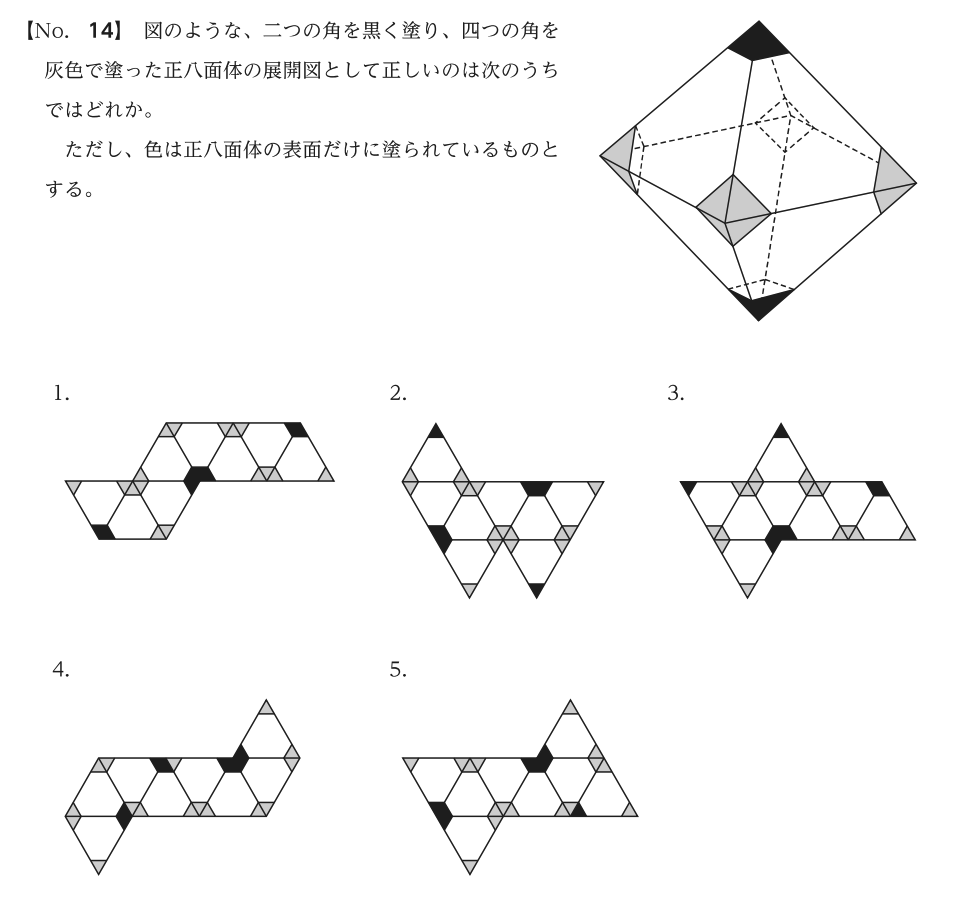

空間把握

展開図、図形の回転・切断、軌跡など、立体的・平面的な図形を正しく認識する力を問う科目です。

問題例(正答:3)

「空間把握」は、得意な人と苦手な人の差がはっきりと分かれやすい科目ですね。図形を頭の中だけでイメージするのが難しいと感じる受験生も少なくありません。

僕も昔は苦手でした(笑)でも、実際に紙を切って展開図を作ってみたり、透明なシートに図形を写して回転させてみたりと、手を動かして試行錯誤するうちにコツが掴めました。アナログな方法ですが、急がば回れ、ですよ!

もし苦手だと感じたら、頻出パターンの解法をいくつか覚えるだけでも、確実に得点できる問題が増えていきます。

すべてを完璧にしようとせず、「取れる問題を確実に取る」戦略で失点を防ぎましょう。

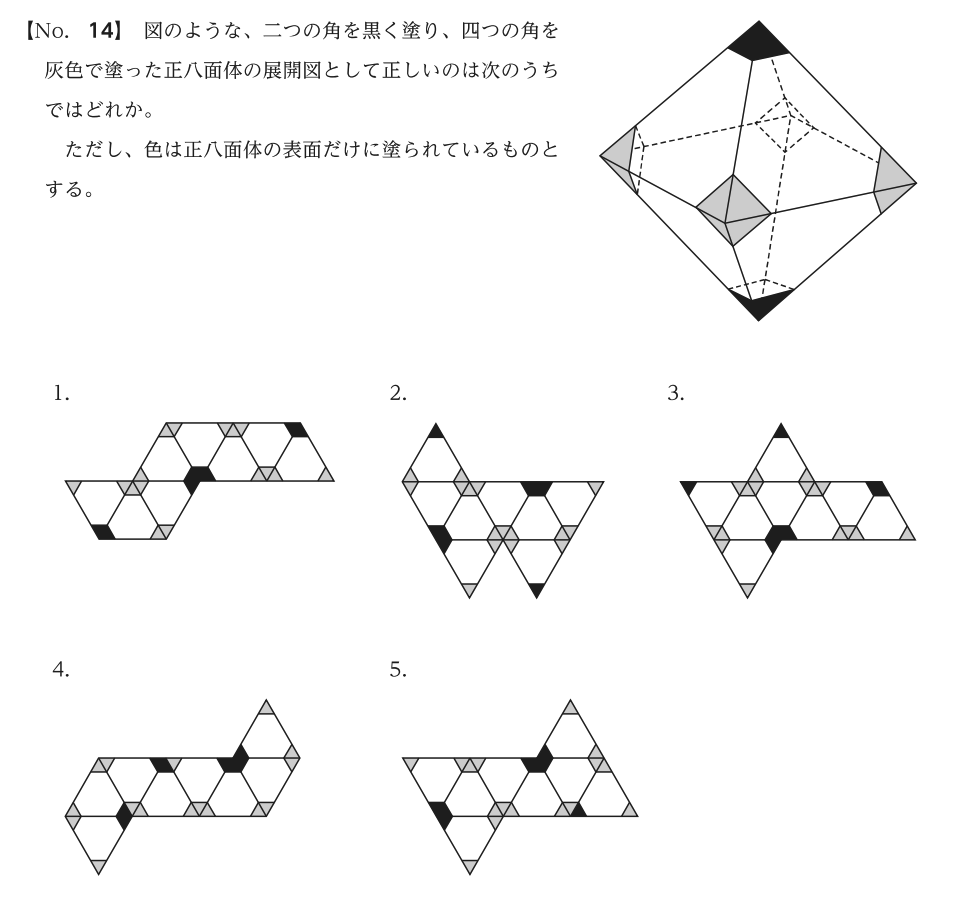

資料解釈

与えられたグラフや表から数値を正確に読み取り、選択肢の正誤を判断する科目です。

実数だけでなく、伸び率や割合、指数などを素早く計算する力が求められます。

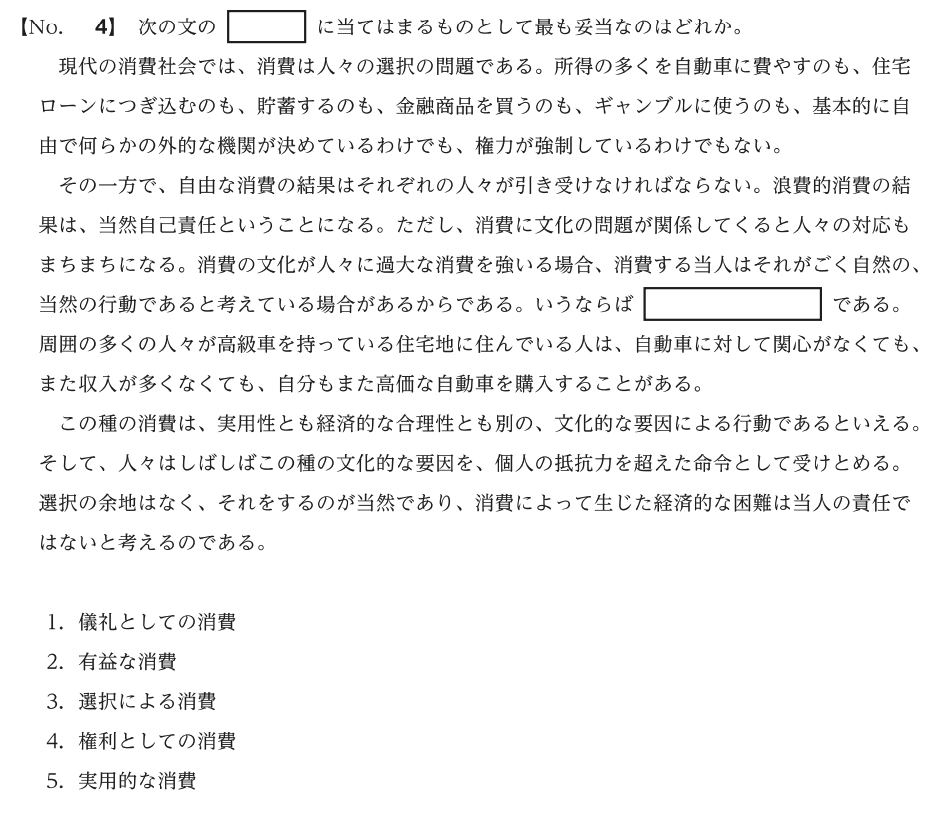

問題例(正答:3)

時間をかければ正解できる問題がほとんどです。しかし、この科目の本質はまさに「時間との戦い」。いかに時間をかけずに正解を見つけ出すかが問われています。

『選択肢のウソを見抜くゲーム』だと考えると、意外と楽しめますよ!

すべての数値を電卓のように正確に計算する必要はありません。

「選択肢を先に見て当たりをつける」

「概算(おおよその数)で素早く計算する」

といった、時間を短縮するためのテクニックを身につけることが得点アップの最大のカギです。

毎日1問で良いので、必ず時間を計りながら解く練習を取り入れ、スピード感を身体に染み込ませていきましょう。

文章理解

現代文、英文、古文・漢文の読解力を測る科目です。

問題の形式は、文章全体の趣旨を問う「内容把握」、文の順序を並べ替える「文章整序」、適切な語句を入れる「空欄補充」が中心となります。

問題例(正答:1)

文章理解も、資料解釈と同様に時間配分が合否を分ける科目です。一文一文を丁寧に追いすぎると、他の問題を解く時間がなくなってしまいます。

英語が苦手な人は、先に得意な現代文や古文・漢文から解くと、精神的に楽に進められますよ!

効率よく解くためには、先に設問へ目を通し「何が問われているか」を把握してから本文を読むのがおすすめです。

これにより、答えの根拠となる部分を意識しながら読み進めることができ、時間短縮につながります。

1問に時間をかけすぎず、解ける問題から確実に得点していく冷静な判断を心がけましょう。

一般知識分野

高校までに習った社会・人文・自然科学、そして情報に関する基礎学力を測る分野です。非常に範囲が広いため、すべての分野を完璧にマスターしようとすると時間がいくらあっても足りません。

どの科目に重点を置き、どこを効率よく学習するか、戦略を立てることが重要になります。

- 社会科学

- 人文科学

- 自然科学

- 情報(2024年度から追加)

社会科学

政治、経済、社会、倫理・思想といった、現代社会を理解する上で欠かせない知識が問われる分野です。

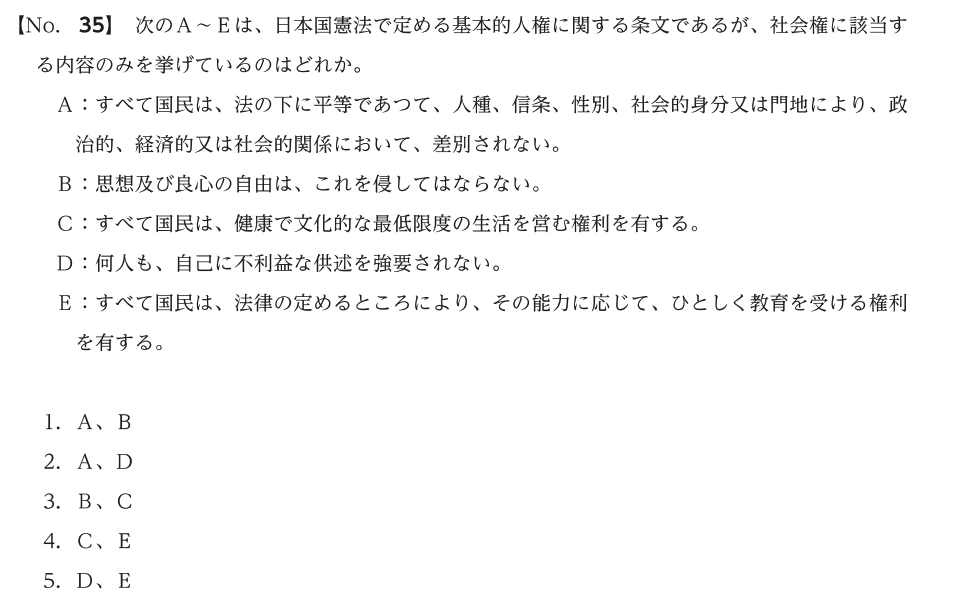

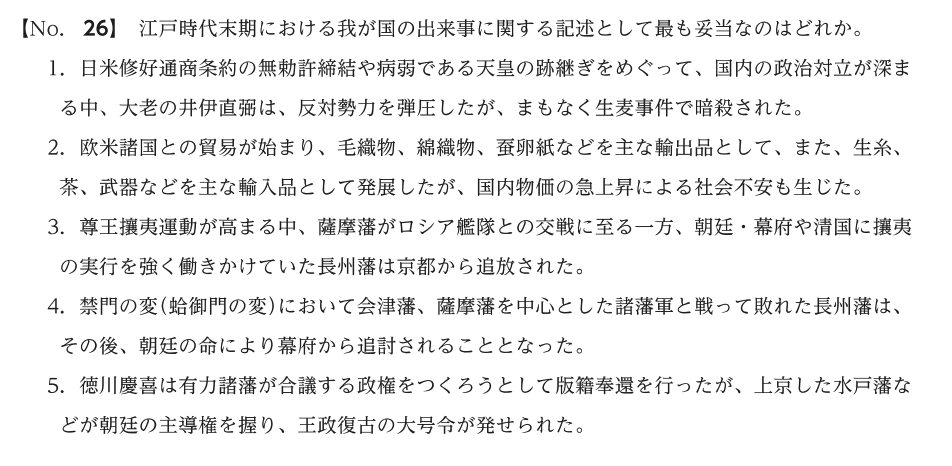

問題例(正答:4)

この分野の大きな特徴は、日々のニュースや社会問題と直結している点です。

特に、選挙制度や憲法、金融政策、国際情勢など、ニュースで頻繁に目にするテーマは出題されやすい傾向にあります。

時事問題は、この後の面接試験対策にもつながる、一石二鳥の分野ですよ!

ただニュースを眺めるだけでなく、「なぜこの問題が起きているんだろう?」と一歩踏み込んで背景を調べてみると、知識として定着しやすくなります。普段から社会の動きにアンテナを張っておきましょう。

人文科学

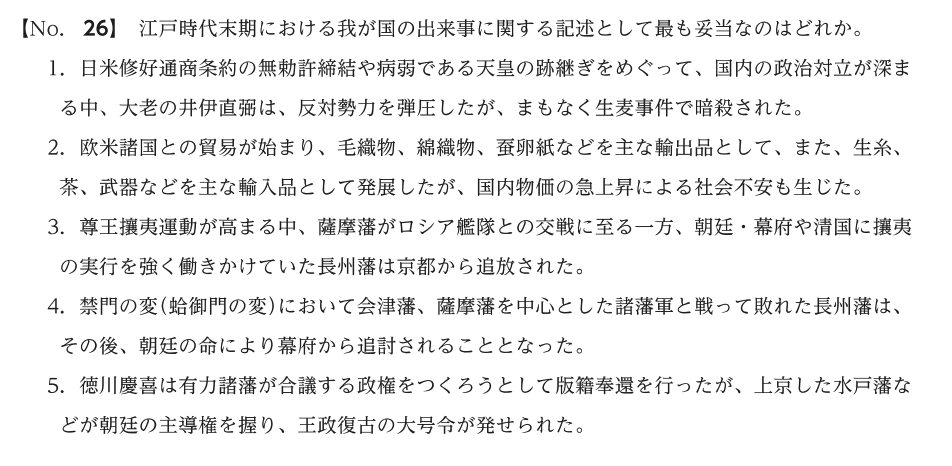

日本史、世界史、地理といった歴史・地理分野と、国語・英語の言語分野に関する知識が問われます。

問題例(正答:4)

「人文科学」は、一言でいえば「深追い禁物」の分野です。

一つ一つの科目の範囲が膨大で、まともにすべてを勉強しようとすると、他の重要科目を勉強する時間がなくなってしまいます。

まずは、高校時代に選択していた科目や、もともと得意な科目を優先し、そこで確実に得点するという戦略が最も効率的です。

特に、文章理解とも関連する国語(漢字、慣用句など)は、安定した得点源にしたいところです。

歴史は江戸時代以降、地理は気候区分など、出題されやすい『頻出テーマ』があります。そこに的を絞るのが賢い勉強法ですね。

すべての科目をゼロから始めるのではなく、自分の「得意」を活かして、賢く点数を稼いでいきましょう。

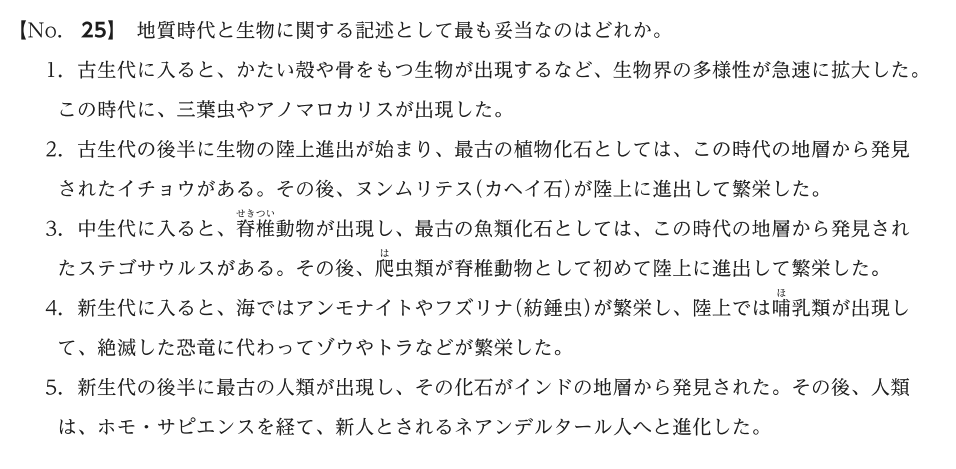

自然科学

数学、物理、化学、生物、地学といった、理系科目全般の基礎知識が問われる分野です。

問題例(解答:1)

理系科目が中心のため、「捨て科目」にしてしまう受験生が最も多い分野かもしれません。しかし、それは非常にもったいない選択です。

なぜなら、化学や生物、地学には、計算が不要で暗記だけで得点できる問題も一定数含まれているからです。

例えば、化学の物質の性質、生物の細胞の働き、地学の気象に関する用語など、知識さえあれば即答できる問題は少なくありません。

『全部やる』ではなく『おいしいところだけつまむ』という感覚でOKです。1点拾えればラッキー、くらいの気持ちで臨みましょう!

すべての科目を完全に捨てるのではなく、こうした暗記中心の分野に絞って学習するだけで、他の受験生と差をつける貴重な1〜2点に繋がります。

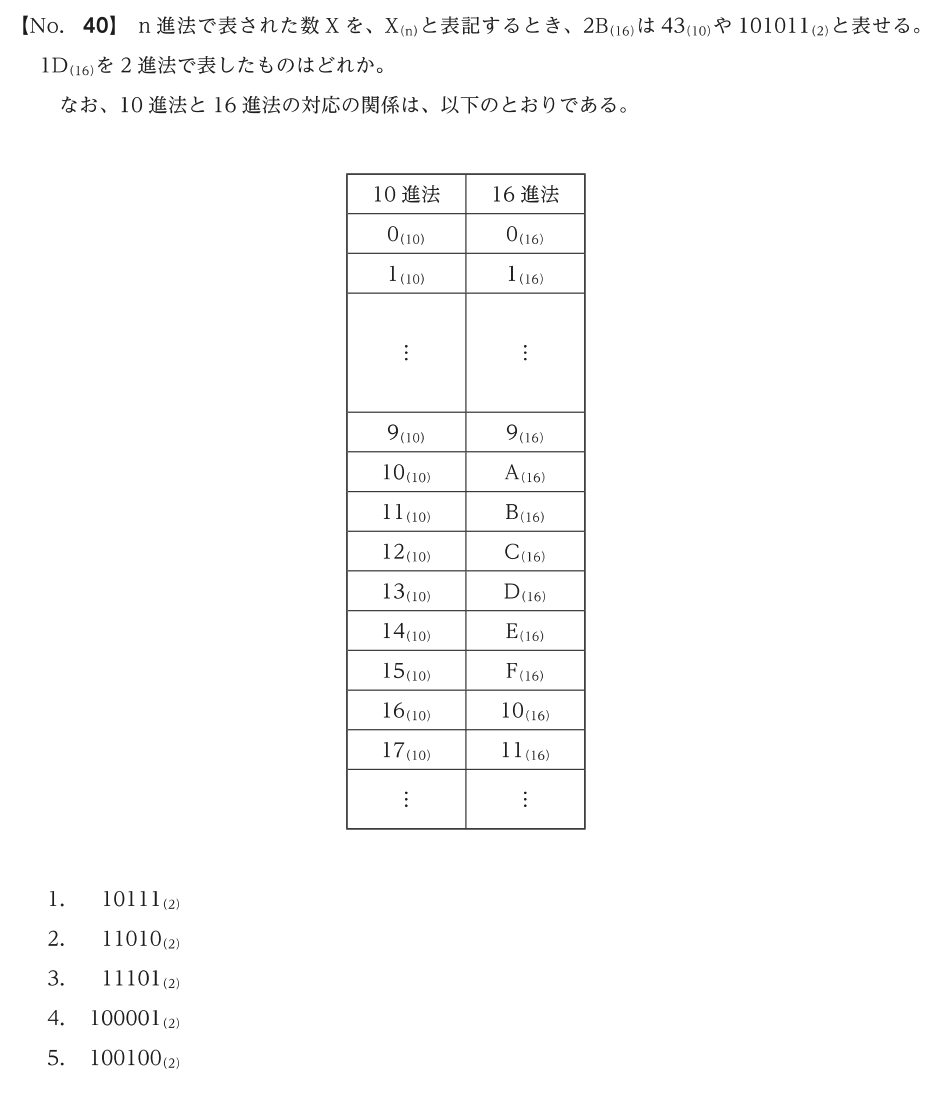

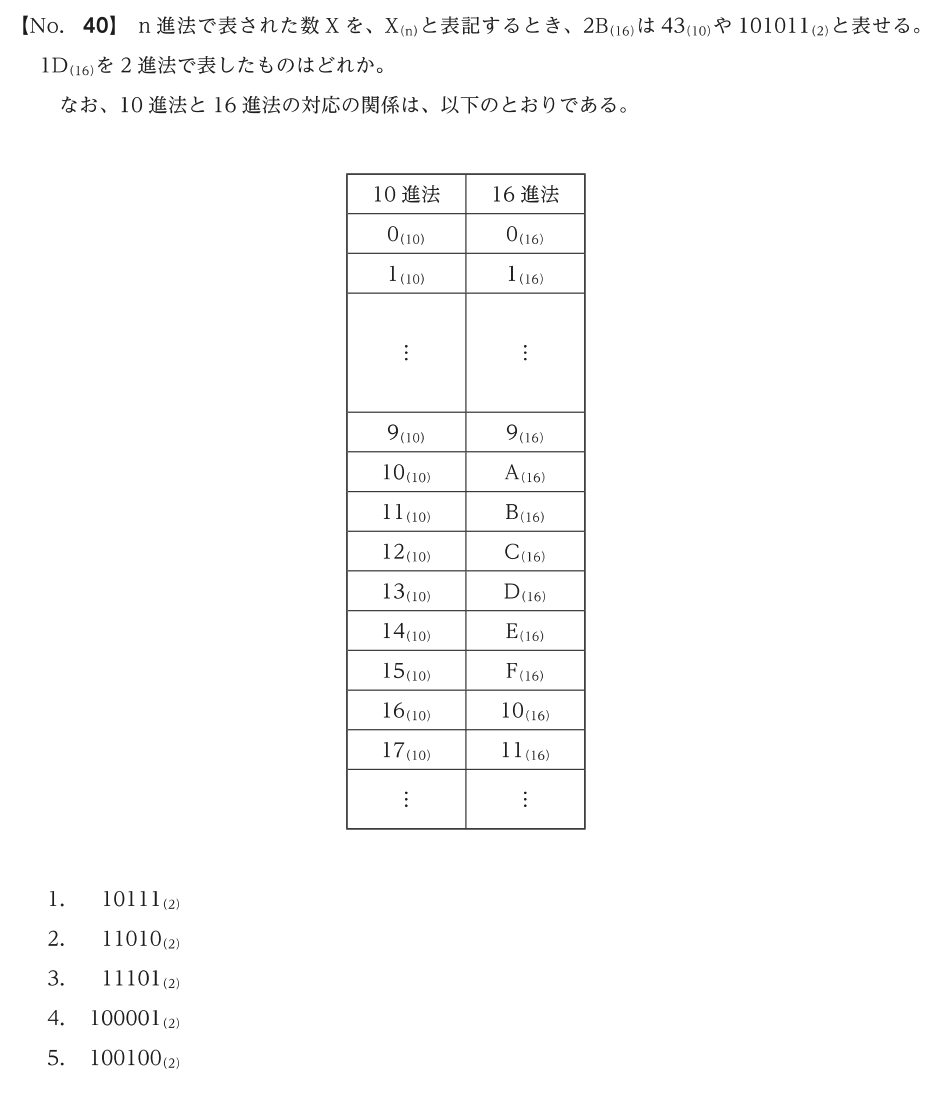

情報

高校の共通必修科目となった「情報Ⅰ」に関する基礎的な知識が問われる科目で、2024年度試験から新たに追加されました。

問題例(解答:3)

まだ過去問の蓄積が少ないため対策は立てづらいですが、情報セキュリティ、ネットワークの基礎、データの活用、プログラミングの基本的な考え方(アルゴリズム)といった、基本的なIT知識が出題の中心になると考えられます。

出題は1問のみのため、学習の優先順位は低いと言えます。まずは数的処理や判断推理といった主要科目を完璧にすることを最優先しましょう。

高校で『情報Ⅰ』をしっかり勉強した人にとっては、ボーナス問題になるかもしれませんね!

もし対策するとすれば、市販されている「ITパスポート試験」のテキストなどを軽く眺めておくと、基本的な用語に慣れることができるのでおすすめです。

深入りはせず、あくまで他の科目の学習に影響が出ない範囲で取り組むのが良いでしょう。

【最重要】対策は「過去問」に始まり「過去問」に終わる

基礎能力試験の対策において、最も効果的で重要な教材が「過去問」です。

過去問を解くことで、本番のレベル感、時間配分、出題形式を肌で感じることができます。

航空保安大学校の過去問は、以下の人事院公式サイトで公開されています。まずは最新の1年分だけでも良いので、時間を計って解いてみて、現在の自分の実力と課題を把握しましょう。

初めて過去問を解くと、点数が取れなくてショックを受けるかもしれません。でも大丈夫!最初は誰でもそんなものです。目的は、今の実力を知ることですよ。

また、「過去問をどう活用すればいいの?」「復習の仕方がわからない」という方のために、当ブログでは効果的な活用法を徹底解説した記事も用意しています。

ぜひ、こちらも併せてご覧ください。

【最短合格】基礎能力試験の5ステップ勉強法

基礎能力試験の勉強は、次の手順に沿って行います。

Step 1. 合格までの地図を作る「学習計画」を立てる

「よし、勉強を始めるぞ!」といきなり参考書を開くのは少し待ってください。

広大な試験範囲を前に、地図も持たずに航海に出るのは遭難のもと。まずは、合格というゴールから逆算した「学習計画」を立てることが、最短ルートをたどるための最初の、そして最も重要な一歩です。

計画を立てることで、日々の進捗が可視化されモチベーションが維持しやすくなるだけでなく、「今日は何をしよう…」と悩む時間もなくなります。

計画通りにいかない日があっても大丈夫!計画は、あなたを縛るものではなく、道に迷ったときに立ち戻るための『コンパス』ですからね。

学習計画の立て方

- 試験日を確認し、残りの期間を把握する。

- 1日に確保できる勉強時間(平日・休日)を現実的に洗い出す。(例:平日は朝30分、夜1時間。休日は午前中に2時間)

- 「数的・判断」「文章理解」「その他知識系」など、科目ごとの学習曜日を決める。

- 1週間ごとに「予備日」を設ける。(計画通りに進まなかった際の調整日、あるいは休息日として)

スケジュール例

| 月曜日 | 数的処理・判断推理(各30分ずつ) |

|---|---|

| 火曜日 | 文章理解+知識科目(得意なもの) |

| 水曜日 | 数的処理・判断推理(各30分ずつ) |

| 木曜日 | 文章理解+知識科目(得意なもの) |

| 金曜日 | 数的処理・判断推理(各30分ずつ) |

| 土曜日 | 1週間の総復習+過去問演習 |

| 日曜日 | 予備日 or 完全オフ |

最初から完璧な計画を立てる必要はありません。

まずはこの例を参考に、あなただけの学習計画をスタートさせてみましょう。

Step 2. 羅針盤となる「参考書・問題集」を厳選する

学習計画という名の地図を手に入れたら、次に必要なのは航海を導いてくれる「羅針盤」、つまり参考書や問題集です。

公務員試験の参考書は数多く出版されていますが、大切なのは「あれもこれもと手を出さない」ことです。

何冊も中途半端にこなすより、「これだ!」と決めた1冊を何度も繰り返し、完璧にマスターする方が、何倍も効果的です。

解説を読んで『なるほど!』とスッと頭に入ってくる、相性の良い参考書を見つけるのが一番です。大きな書店で実際に手に取って比べてみるのもオススメですよ。

ここでは、多くの合格者が実際に使用してきた定番のシリーズを、目的別にご紹介します。

【網羅的な知識インプットに】オープンセサミシリーズ

公務員予備校東京アカデミーが監修している”初心者〜中級者向け“の参考書です。情報量が豊富でこれ1冊を覚えるだけでかなりの点数が取れます。

しかし、無駄な情報もそれなりに含まれているので出題傾向に沿って、必要な部分に絞って使うことがポイントです。

【数的処理が苦手な人に】畑中敦子シリーズ

理系科目が苦手な人は取り組む価値のある参考書です。数的推理や判断推理、資料解釈について最もスタンダードな問題からやや応用レベルの問題まで、段階的にマスターできるように構成しております。

数学が不得意な方でも、解法パターンやテクニックを覚えることで、得意分野にすることは十分可能がコンセプト。

初めは解説を読んで解法をマスターし、それから自力で解けるようになるまで、繰り返し、手を動かして問題を解いてみてください!

【過去問演習に】公務員試験 合格の350シリーズ

公務員試験の過去問数年分を集約した問題集です。年別ではなく、科目別に編成されているため、勉強しやすい特徴があります。

試験種目は違いますが、問題レベル(内容)は同じなので、普通に使えます!

解説も丁寧なので、正文化しながら読み進め、必要箇所の知識を覚えたら、オープンセサミで肉付けしていくと効率よく勉強できるでしょう。

【最終兵器】当ブログ特製note

航空保安大学校の出題傾向に特化して分析した、当ブログだけの攻略マニュアルです。

学習の優先順位を明確にしたい方はぜひ。

Step 3. 敵を知る「出題傾向」を徹底分析する

やみくもに全科目を同じ熱量で勉強するのは、最も非効率な学習法です。

基礎能力試験には、頻繁に出題される「頻出科目」と、そうでない科目が明確に存在します。

まずは敵(試験)を知り、どこに力を注ぐべきかを見極めるために、過去の出題傾向を把握しましょう。

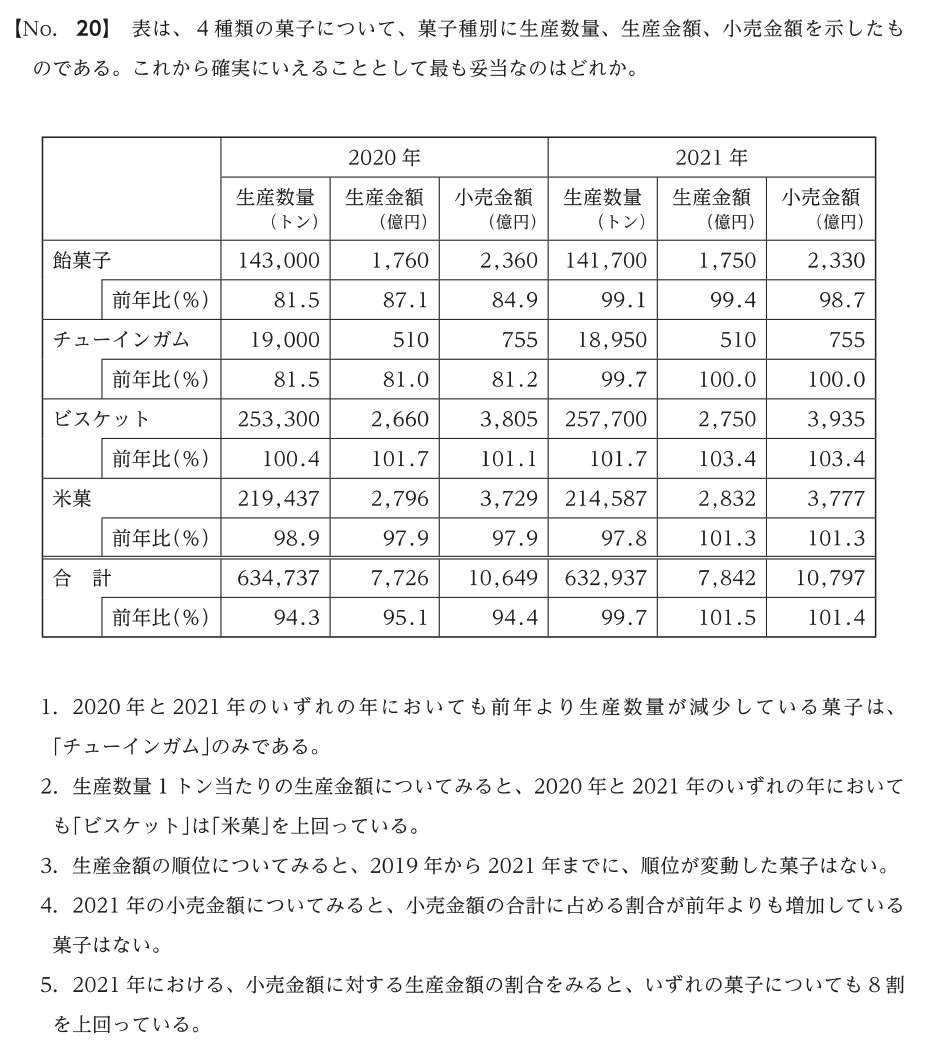

過去の出題科目と問題数(直近3年分)

| 出題科目 | 2024 | 2023 | 2022 |

|---|---|---|---|

| 数的推理 | 4 | 4 | 4 |

| 判断推理 | 5 | 5 | 5 |

| 空間把握 | 2 | 2 | 2 |

| 資料解釈 | 2 | 2 | 2 |

| 現代文 | 4 | 4 | 4 |

| 英文 | 2 | 2 | 2 |

| 古文漢文 | 1 | 1 | 1 |

| 政治 | 2 | 2 | 2 |

| 経済 | 2 | 2 | 2 |

| 社会 | 1 | 1 | 1 |

| 日本史 | 1 | 1 | 1 |

| 世界史 | 1 | 2 | 2 |

| 地理 | 2 | 2 | 2 |

| 国語 | 2 | 2 | 2 |

| 英語 | 2 | 2 | 2 |

| 思想 | 1 | 1 | 1 |

| 数学 | 1 | 1 | 1 |

| 物理 | 1 | 1 | 1 |

| 化学 | 1 | 1 | 1 |

| 生物 | 1 | 1 | 1 |

| 地学 | 1 | 1 | 1 |

| 情報 | 1 | – | – |

- 人事院が公開している過去3か年の試験問題を基に、当ブログが独自に分析したものです。

この表を見れば一目瞭然ですが、全40問のうち、「数的推理」「判断推理」「文章理解」の3科目だけで全体の半数近くを占めていることがわかります。これが、多くの合格者がまずこの3科目を最優先で対策する理由です。

まずはこの『主要3科目』に勉強時間の大半を投入し、得意科目に育て上げることが、合格への王道ルートですね。

あなたの学習も、まずはこの出題数の多い科目から始めることが、最も費用対効果の高い戦略と言えるでしょう。

Step 4. 的を絞る!「頻出分野」から攻略する

主要科目に優先順位があるように、一つの科目の中でも「出やすい分野」と「そうでない分野」が存在します。

特に、範囲が膨大な一般知識科目では、この「頻出分野」から攻略していくことが、最小の努力で最大の結果を得るための鉄則です。

例:日本史の出題分野(過去10年間の分析)

- 当ブログが過去10年間の航空保安大学校の試験問題を独自に分析したデータです。

このデータを見れば、例えば日本史では、近現代(明治以降)が頻繁に出題されていることが分かります。一方で、古代(飛鳥・奈良時代など)からの出題は非常に少ないです。

この事実を知っていれば、あなたが真っ先に勉強すべきなのが近現代史であることは明らかですよね。

出題可能性の低い分野に時間を費やすのではなく、まず「出るところ」を完璧に固めてしまいましょう。

この『的を絞る』という考え方は、世界史や地理、経済学など、すべての知識科目に共通する最も重要な戦略ですよ!

こうした詳細な出題分野の分析データは、あなたの学習を大幅に効率化してくれます。

当ブログで限定公開しているnoteでは、全科目の頻出分野データを網羅していますので、最短で合格を目指す方はぜひ活用してください。

Step 5. 本番を制す!「模擬試験」で最終調整する

これまでの学習でインプットした知識を、本番で確実に得点に結びつけるための最終訓練が「模擬試験」です。

模試の最大の目的は、良い判定を取ることではありません。本番さながらの緊張感の中で自分の弱点(時間配分、苦手分野、ケアレスミスなど)を浮き彫りにし、本番までに修正することにあります。

模試は最高の『健康診断』です。結果に一喜一憂せず、見つかった課題を次に活かせれば、それだけで大成功ですよ!

試験時間90分をきっちり計り、静かな環境で、途中退席せずに解き切ります。

本番の緊張感をシミュレートすることが重要です。

「数的処理に時間を使いすぎた…」といった失敗は模試でこそ経験しておくべきです。

科目ごとに何分かけるか、あらかじめ目標を立てて臨みましょう。

自己採点後が最も重要です。

「なぜ間違えたのか」を徹底的に分析し、間違えた問題だけを集めた「ミスノート」を作成しましょう。このノートが、試験直前に見直すべきあなただけの最強の参考書になります。

大手資格予備校が、会場受験や自宅受験が可能な全国模試を定期的に実施しています。

試験日が近づいてきたら、ぜひ一度は挑戦してみることを強くオススメします。

まとめ:合格への最短ルートは「戦略」にある

今回は、航空保安大学校の基礎能力試験について、その概要から具体的な科目別対策、そして5ステップの勉強法までを網羅的に解説しました。

最後まで読んでくださったあなたなら、もうお分かりのはずです。基礎能力試験の合否を分けるのは、才能や勉強時間だけではありません。

膨大な試験範囲の中から「何が出て、何が出ないのか」を見極め、学習の優先順位を正しくつける『戦略』こそが、合格への最短ルートなのです。

この記事で紹介した5ステップ勉強法を実践するだけでも、ライバルに大きく差をつけられます。自信を持ってくださいね!

「でも、自分で過去10年分の過去問を分析して、頻出分野を洗い出すのは正直、時間がかかりすぎる…」

そう感じた方も多いのではないでしょうか。その貴重な時間を、あなたは本来やるべき「暗記」や「問題演習」に使うべきです。

そこで、本サイトでは、あなたの「分析にかかる時間」をゼロにし、学習効果を最大化するための最終兵器をご用意しました。

過去10年分の試験を徹底分析し、「どの科目の、どの分野が、最優先で対策すべきか」が一目でわかる、特製の攻略マニュアルです。

「科目別・分野別の出題範囲一覧」「過去の問題10年分」「無料チャットサポート」など、あなたが合格のために本当に必要な「データ」と「戦略」のすべてが、ここにあります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!