海上保安官を目指して勉強を始めたものの、

「試験対策って、何から手をつければいいんだろう…」

「市販の参考書だけで、本当に合格できるのかな?」

そんな不安を抱えてはいませんか。

実は、多くの受験生が、がむしゃらに参考書を読み込むだけの非効率な勉強法に陥りがちです。しかし、合格への最短ルートは、「実際の過去問を分析し、敵の姿を正確に知る」ことから始まります。

本記事では、海上保安官採用試験の過去問を掲載するとともに、10年分の出題傾向を徹底分析した僕だからこそ語れる「過去問の戦略的活用法」を解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたは「何に時間を使い、何をやらなくていいか」を明確に理解し、自信を持って試験対策を進められるようになっていますよ。

その前に「海上保安官採用試験の全体像」を知りたい方はこちら

海上保安官の仕事内容や給料、試験の全体的な流れについては、以下のまとめ記事で詳しく解説しています。まずは全体像を掴みたいという方は、先にご覧ください。

海上保安官採用試験の過去問

海上保安官採用試験(大学校「初任科」)の過去問を紹介します。

過去の問題を通じて、出題形式や難易度を確認し、効果的な勉強計画を立てていきましょう。

基礎能力試験

| 2025年度 | 基礎能力試験の問題・解答(PDF) |

|---|---|

| 2024年度 | 基礎能力試験の問題・解答(PDF) |

| 2023年度 | 基礎能力試験の問題・解答(PDF) |

課題論文

【タップで開く】2025年度テーマ

問題1

AI(Artificial Intelligence:人工知能)技術の活用について、AI 技術の持つメリット・デメリットそれぞれについて説明した上で、あなたの身近な生活において利便性の向上に有効だと思われるAI 技術の活用方法を一つ挙げ、得られる効果と利用に当たって必要となる注意点について、あなたの考えを述べよ。

問題2

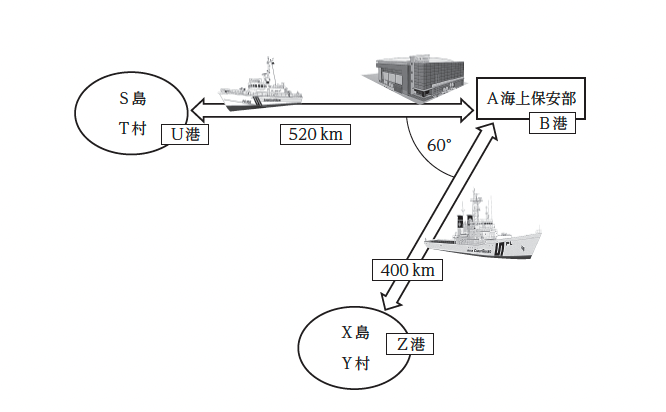

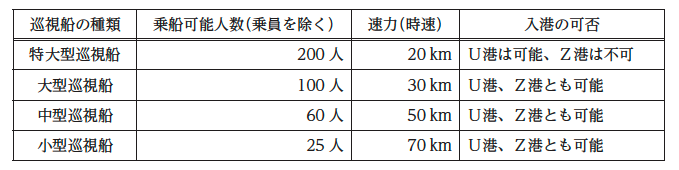

あなたが海上保安部長を務めるA海上保安部には、B港に停泊する特大型巡視船C、大型巡視船D、中型巡視船E及びF、小型巡視船Gが所属している。ある年の7月1日午前11時に、X島のY村からA海上保安部に対して「7月3日にX島に暴風域を伴った台風が接近する予報が出た。日没を考慮して7月2日午後8時までにY村村民150人を全員、島外に避難させてもらいたい。」との要請があった。これに対応するため、7月1日午後零時に、まずはY村村民全員を乗船させられる特大型巡視船Cが出港し、その後中型巡視船Eが出港した。

翌2日午前1時、今度はS島のT村からA海上保安部に対して「たった今、S島に火山の噴火に関する避難勧告が発出された。今から24時間以内にT村村民310人を全員、島外に避難させてもらいたい。」との要請があったことから、あなたは、所属船を指揮して可及的速やかに、Y村村民150人及びT村村民310人の合計460人を、A海上保安部まで避難させた。後日、新聞社から、この一連の陣頭指揮を執ったあなたに対して「海上保安部長としてあなたは、どのようなことに重点を置いて業務に当たるように指示をしたのか、所属巡視船を具体的にどのように運用したのか、その方法を選択した理由について、記者会見を開いて詳細に説明してほしい。」との申入れがあった。

記者会見の席であなたはどのように説明するのかを述べなさい。なお、各種条件は以下のとおりである。

<条件>

○ 位置関係

S島、X島にはそれぞれU港、Z港があり、A保安部(B港)と各島(各港)との距離は、以下のとおり。なお、S島にはT村のみ、X島にはY村のみがある。

○ 巡視船の勢力

各巡視船の乗船可能人数等は、下表のとおり。

○ 各所要時間

・各巡視船から特大型巡視船への移乗に要する時間

港で村民を乗船させて出港し、特大型巡視船に移乗させて再度その港に入港するまでに要する時間は、大型巡視船は70 分、中型巡視船は50 分、小型巡視船は30 分である。

・入港した巡視船に村民を乗船(又は下船)させて出港までに要する時間

特大型巡視船は60 分、大型巡視船は40 分、中型巡視船は20 分、小型巡視船は10 分である。

○ その他

・事前にT村からの要請は、予見できない。

・各巡視船の燃料に、欠乏のおそれはない。

・各巡視船のB港出港に要する時間は、問わない。

・各島から避難する村民の性別、年齢は、問わない。

【タップで開く】2024年度テーマ

問題1

政府においては、第5次男女共同参画基本計画等に基づき、育児休業等の取得を推進するとともに、令和2年度から、子供が生まれた全ての国家公務員の男性職員が1か月以上を目途に育児に伴う休暇・休業を取得できることを目指し、取組を進めている。下表のとおり、国家公務員の育児休業取得率は、平成26年度においては、男性は3.1%、女性は98.7%であったところ、令和4年度においては、男性は43.9%、女性は102.2%(注)と着実に増加している。男性職員による育児休業の取得については更に促進の余地があり、啓発ポスター等による推奨などがされているが、このほかに、どのような方法が効果的と考えられるか。職場環境づくりの観点を中心に具体的に述べなさい。

- (注) ある年度の「取得率」は、同年度中に子が生まれた職員(育児休業の対象職員に限る)の数(a)に対する同年度中に新たに育児休業をした職員数(b)の割合(b/a)。(b)には、同年度になって新たに育児休業を取得した職員ではあるものの、その子は同年度より前に生まれた場合のものが含まれるため、取得率が100%を超えることがある。

問題2

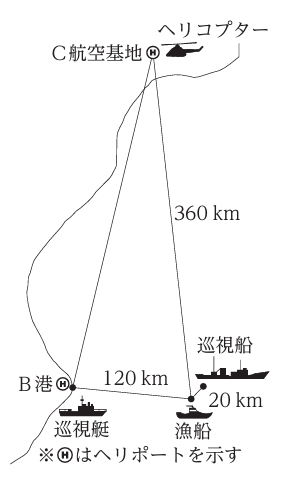

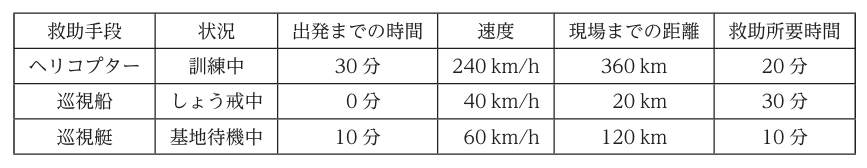

8月18日午後5時零分頃、しょう戒中の海上保安庁無人航空機シーガーディアンにより、甲板上に人が横たわったまま漂流中の漁船が発見され、現場海域を管轄するA海上保安本部に直ちに映像及び発見位置が連絡された。連絡を受けたA海上保安本部は映像から船名を確認し、漁船の所属する漁業協同組合に照会したところ、8月17日午前からB港を乗組員1人で出港したまま戻っていない漁船であることが判明した。A海上保安本部では救助手段として、ヘリコプター、巡視船、巡視艇を使用することが可能である。この場合、右図の位置関係及び以下の条件下においては、あなたならどのように救助を完了させるか、考えた救助方法とその理由について説明せよ。

<条件>

- 発見位置付近の天候は次第に崩れ、波や風が強くなる予報である。

- 発見位置付近の日没予定は午後7時零分頃である。

- 発見位置から一番近いB港までの距離は120kmで、B港のすぐそばにはヘリポート付きの総合病院がある。

- ヘリコプターは機動救難士が搭乗しており、C航空基地で訓練中のため、資機材積み替え及び燃料搭載に30分必要で、救助の際は、船に近づき機動救難士が降下して要救助者を吊り上げるため20分必要である。

- 巡視船はB港を基地としており、現場海域にほど近い海域をしょう戒中のためすぐに対応可能で、救助の際は、搭載艇を降下し接近して横付け後に要救助者を収容させ搭載艇を揚収するため30分必要である。

- 巡視艇はB港を基地としており、基地待機中のため出港準備に10分必要で、救助の際は、船どうしを横付け後に要救助者を移動させるため10分必要である。

- ヘリコプターと巡視船又は巡視艇の間で要救助者を移動させる必要がある場合は、ヘリコプターの救助所要時間と同様の20分が必要である。

- 巡視船と巡視艇との間で要救助者を移動させる必要がある場合は、巡視艇の救助所要時間と同様の10分が必要である。

- 漂流中の漁船はエンジンが停止しており再起動できない。

- 以上のほか各救助手段の能力(速度)を含め、状況をまとめると以下の表のとおり。

【タップで開く】2023年度テーマ

問題1

人の尊厳や人格を傷つけるハラスメントには様々な種類があり、いずれも組織の生産性を下げたり、人材の損失につながったりするおそれがある。組織内で発生するハラスメントのうち、あなたが特に問題視するハラスメントの種類を一つ挙げ、 その防止対策及びハラスメント事案が生じた際の対応に関し、組織として講ずべき措置と、職員個人がとるべき行動について、具体的に論じなさい。

問題2

船舶を安全かつ効率的に運航するためには、航路標識を活用し、他船の動向及び自船の位置を常に確認しながら安全な進路へ導く必要がある。このため海上保安庁は、航路標識の点検や整備に努めて交通の安全を確保しており、消灯が即事故につながるような灯台などの重要な航路標識では、電源に自然エネルギーを活用したり、停電時も小型発電機や蓄電池などでバックアップする体制をとるなどしている。

ある年の10月1日(日)の夜、A海上保安部付近に集中豪雨があり、所管しているB岬灯台付近で大規模ながけ崩れが発生した。これにより、B岬灯台へと続く道路とB岬灯台に電力を供給していた送電線鉄塔が崩落し、同日21時にB岬灯台への送電が途絶した。関係機関によると、B岬灯台への送電再開まで10日、道路の復旧にはそれ以上の日数がかかる。

B岬灯台には予備電源として小型発電機が設置されており、消灯していないことも確認できたが、小型発電機に燃料の軽油を補給しなければいずれ停止し消灯するため、燃料補給をする必要がある。

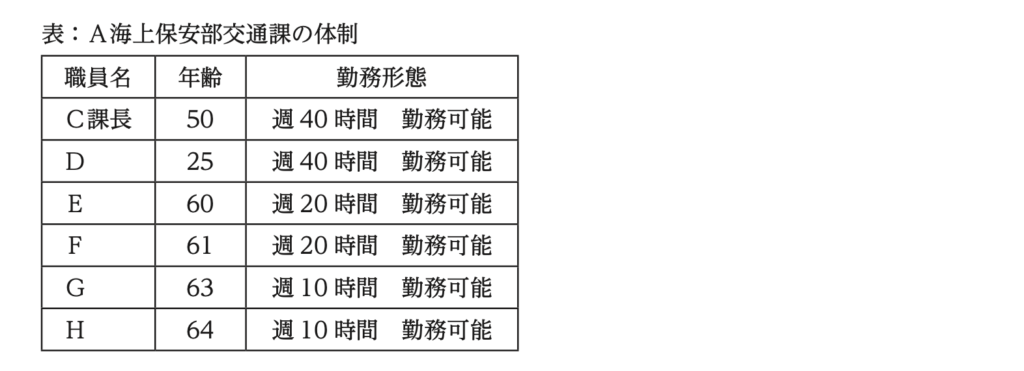

なお、燃料補給はA海上保安部交通課の職員6名(表を参照)で官用車1台(定員4名)のみを使用して行い、他からの支援はないものとし、職員の勤務形態に応じた対応をする必要がある。

あなたがC課長であると仮定し、B岬灯台への送電再開を同年10月11日(水)21時としたとき、 それまでの間の小型発電機への燃料補給について、下記条件を踏まえて計画を立て、その具体的内容(何日の何時から何時にかけてどのメンバーで補給作業を行うのか)と理由について詳しく説明しなさい。

<条件>

- 小型発電機の燃料タンク容量は160Lで、10月1日21時時点では140L残っていたが、1日40Lずつ消費する。

- A海上保安部から崩落地点手前までは車で片道1時間かかる。そこからB岬灯台まで山道が通じており、崩落地点手前からB岬灯台まで往路・復路とも徒歩で3時間かかるものとする。

- 小型発電機の燃料タンクへの給油作業にかかる時間は、考慮しなくてよい。

- 山道には照明がなく、舗装もされていない。日の出は6:00、日の入りは17:30であり、B岬灯台内部に仮眠するところはない。

- 燃料補給には軽油20L入りプラスチック製タンク(重量20kg、以下「軽油タンク」という。)を使用する。A海上保安部の燃料倉庫には軽油タンクが8缶保管されている。

- 官用車には軽油タンク8缶全て積載可能であるが、山道では1缶ずつ職員が背負って運ぶ。

- 燃料補給に使用して空になった軽油タンクには、業者が使用翌日の夕方に給油してくれる。

【タップで開く】2021年度テーマ

問題1

政府において,労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改 革を総合的に推進するため,長時間労働の是正,多様で柔軟な働き方の実現,雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等の措置が進められている。

このような状況を踏まえ,あなたが考える,労働者にとって魅力のある職場,就職先として選択される職場となるための対策を具体的に一つ取り上げ,その理由を明らかにするとともに,その対策を実現する際の問題点と,それを解消又は軽減するための方策について述べなさい。

問題2

東京のはるか南方海上を航行中のコンテナ船Xから,海上保安庁に対して「急病人が発生し,早急に救助して医療機関へ搬送したい」旨の救助要請があった。

救助に出動可能な勢力としてヘリコプターH及び大型巡視船Vがある場合,救助に要する時間など様々な事項を考慮した複数の救助方法を比較の上で,あなたが最善と考える救助方法について述べなさい。

なお,コンテナ船X,ヘリコプターH及び大型巡視船Vの状況は,以下のとおりである。

①コンテナ船X

- 航空基地Aから250マイル(最寄りの港までも250マイル)の海上で停船中(海上保安庁からの指示待ち)

- ヘリコプターが直接離着船できるスペースなし

- 速力:25ノット

②ヘリコプターH

- 航空基地Aで待機しており,搭載燃料量から航空基地Aから200マイルまで進出可能(往復の場合,片道100マイルまで進出可能)

- 特殊救難隊R(洋上でヘリコプターから船舶に降下し、要救助者を吊り上げ救助する部隊)が同乗するが、風速15m/秒を超える場合、吊り上げ救助の実施は困難

- 速力:100ノット

③大型巡視船V

- 航空基地Aから150マイル,コンテナ船Xまで100マイルの海上を航行中。航行可能距離に制限なし

- ヘリコプターが直接離着船できるスペースあり。ヘリコプターの燃料搭載可能

- 波高2m又は風速15m/秒を超える場合,ヘリコプターの離着船実施は困難

- 警備救難艇を搭載しており,同艇を降下して他船から要救助者を救助することが可能(波高2m又は風速15m/秒を超える場合でも,救助の実施が可能)

- 速力:20ノット

- 1ノット=1マイル/時(例「速力:25ノット」は,1時間で25マイル航行することを示す)

- 海上模様は,低気圧が接近中であり,波風ともに徐々に激しくなってきている状況

- 上記以外に必要となる想定があれば,適宜設定することも可とする。

課題論文の傾向や対策方法は下記の記事で詳しく解説しています。あわせて確認してください。

海上保安官採用試験 過去問の活用方法

過去問は、ただ解くだけでなく、戦略的に活用することで初めてその真価を発揮します。

ここでは、あなたの努力を合格へと繋げるための、効果的な活用法を3ステップでご紹介します。

①実力を確認し、現在地を知る

まずはシンプルに、本番と同じ時間で過去問を解いてみましょう。目的は、現在の実力と合格ラインとの差を客観的に把握することです。

具体的には、過去問を解くことで、以下の3つを明らかにします。

- A:余裕で解ける問題

- B:時間はかかるが、なんとか解ける問題

- C:まったく歯が立たない問題

この結果をもとに、

「Aは維持しつつ、Bの解答スピードを上げる練習をしよう」

「Cは基礎の参考書に戻って復習しよう」

といったように、科目や分野ごとの学習計画が立てられるようになります。

江本

江本すでに7割取れるなら、残りの時間は面接対策に集中しようという判断もできますね。

②出題傾向を分析し、”やらないこと”を決める

多くの受験生は、参考書に書かれた「重要度」を信じて学習計画を立てがちです。

「Aランク=最重要」と疑わず、その分野に多くの時間を費やしてしまいます。

しかし、本当にその学習、正しいでしょうか?実は、市販の参考書の“重要度”と、実際の海上保安官採用試験の“出題頻度”は、必ずしも一致しません。

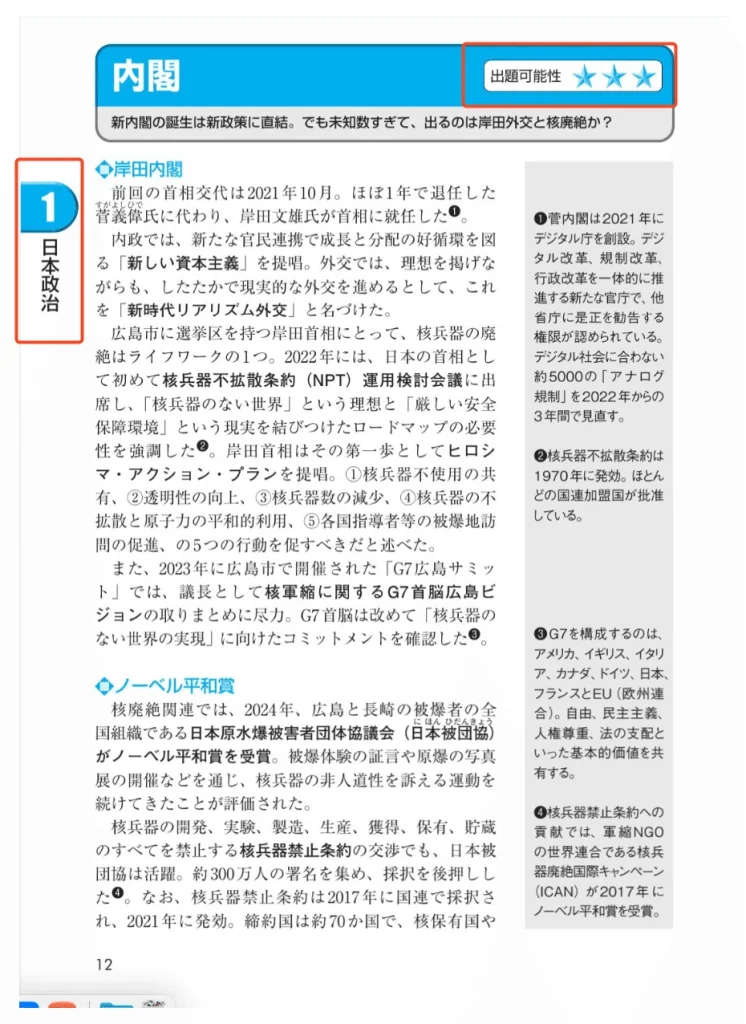

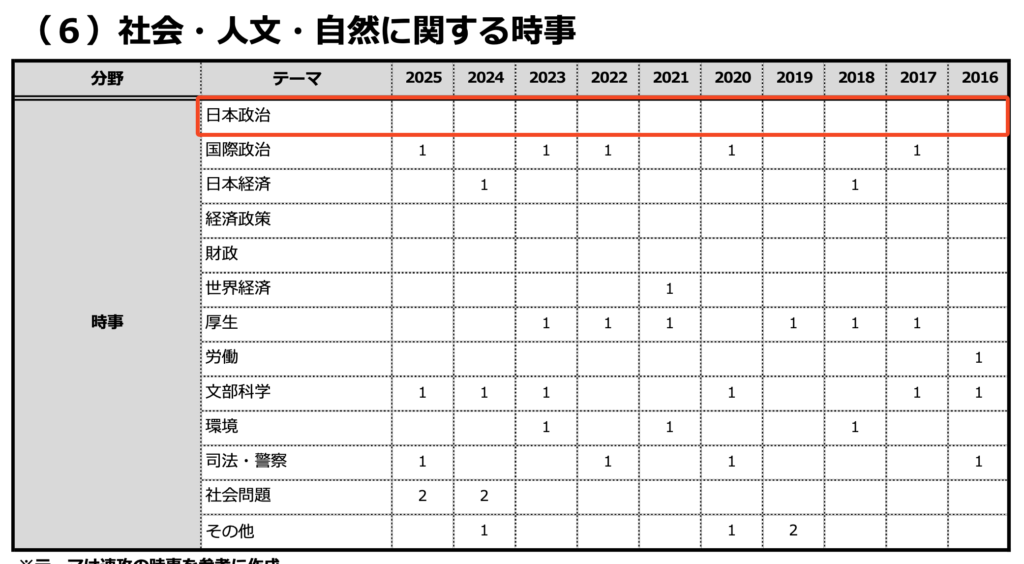

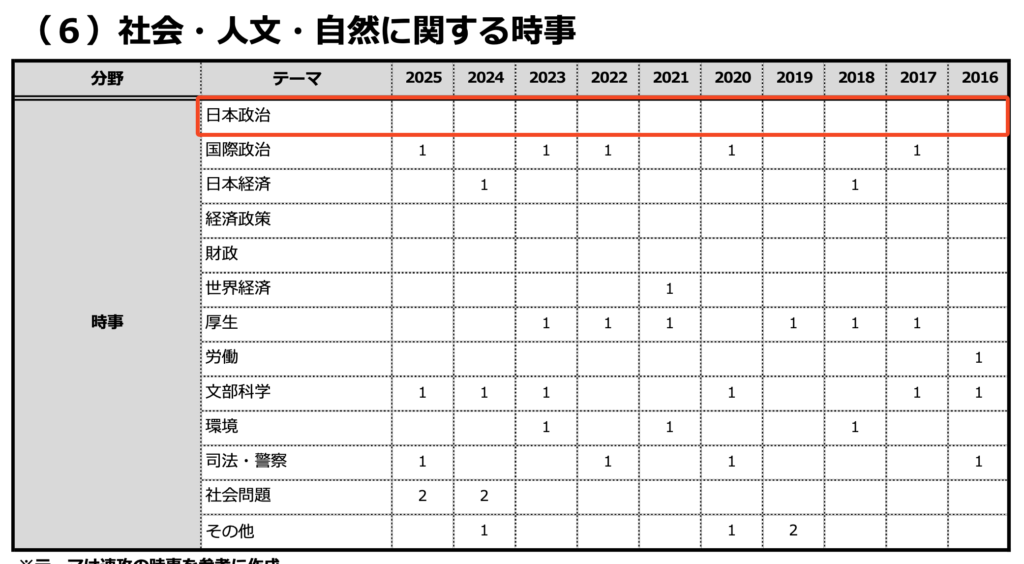

たとえば、多くの参考書で重要度Aとされている「日本政治」。あなたも一生懸命、勉強しているかもしれません。

ところが、です。

私が海上保安官の過去10年分の試験を徹底分析したところ、なんとこの「日本政治」分野は一度も出題されていませんでした。

いかがでしょうか。あなたが今、貴重な時間と労力をかけているその学習…もしかしたら、合格のためには優先度の低い“出ない分野”かもしれません。

もちろん、参考書が無駄だと言うわけではありません。しかし、最短ルートで合格を目指すなら、まずは「やらないこと」を見極める勇気が必要です。

過去問を徹底的に分析することで、本当に時間をかけるべき頻出分野だけにリソースを集中させ、学習を圧倒的に効率化できるのです。

今回ご紹介した「日本政治」の例は、ほんの一例に過ぎません。実は他の科目にも、こうした「参考書の重要度と実際の出題頻度のズレ」は数多く潜んでいます。

もしあなたが、こうした”学習のトラップ”を回避し、全科目の出題範囲を完全に把握した上で対策をしたいなら、ぜひ以下の記事をご覧ください。

過去10年分の全データを分析し、「本当にやべきこと」と「やらなくていいこと」を完全網羅したデータブックを用意しました。

③総復習に使い、本番力と知識を定着させる

参考書や問題集でインプットした知識が、本当に「使える知識」になっているか。それを確認する最高の機会が、試験直前期の過去問演習です。

特に、本番が近づいたら、試験当日と同じ時間・環境で過去問を解いてみましょう。

これは、独特の緊張感に慣れるための最高のシミュレーションになります。

「参考書では解けたのに、過去問だと意外に解けない…」 そう感じる場合、知識がまだ断片的なままで、自分の頭の中で上手く整理・暗記できていない証拠です。

過去問という「本番形式」で最終チェックをすることで、知識の定着度が飛躍的に高まりますよ。

まとめ:過去問を制する者が海上保安官採用試験を制す

海上保安官採用試験の過去問は、ただ漠然と解くだけでは宝の持ち腐れになってしまいます。

この記事でお伝えした重要なポイントを、最後にもう一度確認しておきましょう。

- 過去問は「実力測定」「傾向分析」「総復習」の3つの目的で戦略的に使うこと。

- 参考書の重要度を鵜呑みにせず、実際の出題頻度から「やらないこと」を決める勇気を持つこと。

- 試験直前期は、本番と同じ環境で解くことで「本番力」を鍛えること。

海上保安官採用試験の合格を掴むために大切なのは、がむしゃらに勉強時間を増やすことだけではありません。

むしろ、限られた時間の中でいかに「賢く」勉強できるか、その戦略こそが合否を分けます。

今回ご紹介した過去問の分析と活用法は、そのための最も強力な武器です。

ぜひ、もう一度この記事に掲載した3年分の過去問に戻り、「これは頻出分野か?」「なぜこの選択肢が間違いなのか?」という、これまでとは違う鋭い視点で問題と向き合ってみてください。

その一歩が、あなたを合格へと導く大きな前進となるはずです。 心から応援しています!

本記事で解説した「出題傾向の分析」を、全科目・過去10年分にわたって完全網羅した【海上保安官採用試験「出題範囲」完全攻略データブック】を下記記事で限定公開しています。学習の無駄を徹底的に省きたい方は、ぜひご活用ください。