航空保安大学校の2次試験に向けて、いよいよ「面接カード」の準備を始める段階ですね。

とはいえ、目の前の真っ白な用紙を前に、ペンが止まってしまってはいませんか?

- 「志望動機って、どうまとめればいいんだろう…」

- 「『学業で力を入れたこと』なんて、特別な経験はないんだけど…」

- 「この一枚の紙が、本当に合否に関係あるの?」

もし一つでも当てはまったなら、ご安心ください。

この記事は、そんなあなたのための「面接カード作成の完全ガイド」です。

たかが書類、されど書類。面接カードは、あなたの第一印象を決め、面接本番の流れを左右する「未来の自分を助ける最高のプレゼン資料」に他なりません。

この記事では、面接官に「おっ」と思わせる評価ポイントから、各項目の具体的な書き方、豊富な例文、そして絶対にやってはいけないNG例まで、あなたが知りたい情報をすべて詰め込みました。

読み終える頃には、面接カードへの漠然とした不安は消え、「これなら書ける!」という自信に変わっているはず。さあ、一緒にあなただけの最高の面接カードを仕上げていきましょう!

この記事は、航空保安大学校の面接に特化した内容です。試験全体の概要や難易度を知りたい方は下記の記事をご覧ください。

航空保安大学校の面接カードとは?

航空保安大学校の第2次試験で提出を求められる「面接カード」。

これは、単なる事前アンケートではありません。あなたの合否を左右する、面接本番の「台本」となる最重要書類です。

面接官は、このカードに書かれた内容を手がかりに、あなたという人物を理解し、質問を投げかけてきます。つまり、面接カードの完成度が、面接当日の流れや会話の深さを決めると言っても過言ではないのです。

面接カードには「記入内容が直接評価に影響することはありません」という注意書きがあります。これを見て、「じゃあ、内容は適当でいいのかな?」と思ってしまうのは大きな間違いです。

これは「カードの文字の綺麗さや文章量そのものに点数がつくわけではない」という意味。実際には、カードの内容が面接官の質問の質を変え、ひいてはあなたの面接全体の評価に大きく影響します。

だからこそ、一つひとつの項目に真摯に向き合い、戦略的に作成することが非常に大切なのですね。

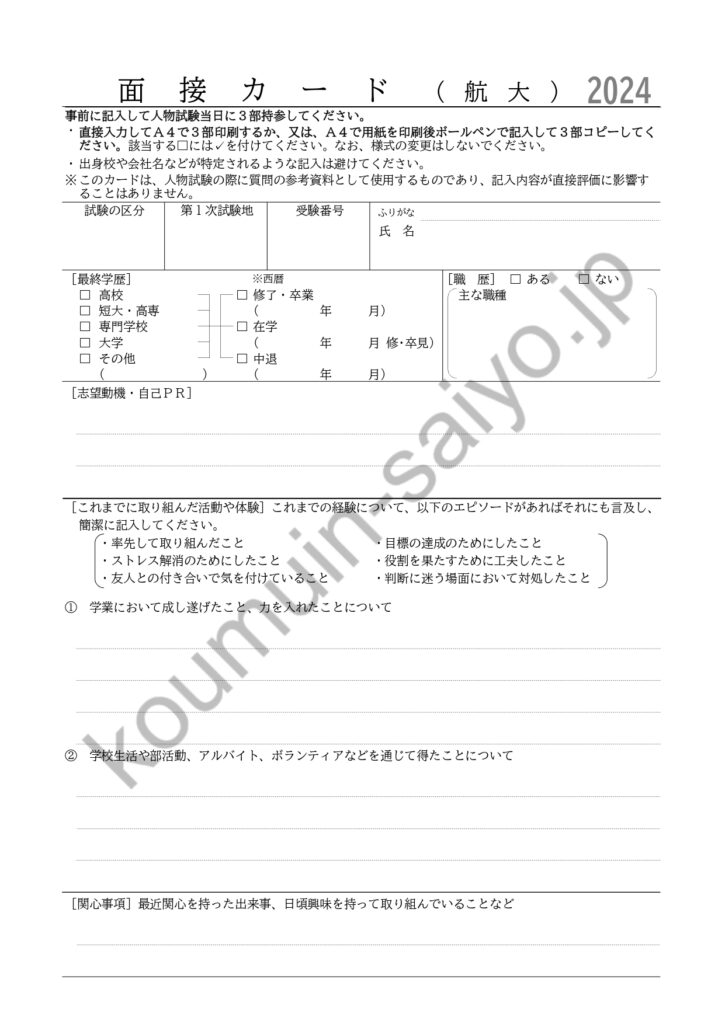

ちなみに、提出方法は「直接PCで入力してA4用紙に3部印刷する」か、「A4用紙に印刷してからボールペンで記入し、3部コピーする」形式です。指定された様式を守って、丁寧に準備を進めましょう。

※年度によって形式が変わる可能性もあるため、必ず最新の受験案内を確認してください。

【項目別】面接カードの書き方と例文

ここからは、実際の面接カードの項目に沿って、具体的な書き方のポイントと例文を解説していきます。

「何を書けばいいかわからない…」と手が止まってしまっている方も、大丈夫。

面接官がそれぞれの項目で何を知りたいのか、その「意図」を理解すれば、おのずと書くべきことが見えてきますよ。

① 志望動機・自己PR

ここは、あなたの熱意と人柄を最初に伝える最重要項目です。

限られたスペースの中で、「なぜ航空保安大学校でなければならないのか」「なぜこの科で働きたいのか」を、あなた自身の言葉で具体的に示す必要があります。

【ありがちなNG例】

これだと、「他の学校や他の公務員の仕事でも良いのでは?」と思われてしまいます。

情熱は伝わりますが、具体性に欠け、なぜ「あなた」でなければならないのかが分かりません。

【OK例文:航空情報科】

【OK例文:航空電子科】

② これまでに取り組んだ活動や体験

この項目では、あなたがどのような経験をしてきて、その中でどんな強みや資質を培ってきたのかを見ています。

面接カードの画像をよく見ると、

- 率先して取り組んだこと

- ストレス解消のためにしたこと

- 友人との付き合いで気をつけていること

- 目標の達成のためにしたこと

- 役割を果たすために工夫したこと

- 判断に迷う場面において対処したこと

といったエピソードのヒントが示されていますね。これは、面接対策の記事で解説した面接の評価項目(積極性、ストレス対処力、チームワーク、計画力など)と深く関連しています。

この中から、自分の強みを最もアピールできるエピソードを2〜3個選び、具体的に記述しましょう。

【例文】

- 率先して取り組んだこと:文化祭で、準備が遅れていたクラスの装飾作業において、作業工程表を作成・提案し、クラスをまとめて期日内に完成させた。

- 目標の達成のためにしたこと:英語検定2級の取得を目標に、毎日1時間の学習計画を立てて3ヶ月間継続。特に苦手な長文読解は、毎日1題ずつ時間を計って解くことで克服した。

- 友人との付き合いで気をつけていること:相手の話をまず最後まで聞くこと。意見が違う場合でも、一度相手の考えを受け入れた上で、自分の意見を穏やかに伝えるように心がけている。

③ 学業において成し遂げたこと、力を入れたこと

ここでは、学業に対するあなたの姿勢や探究心が問われています。

単に「数学が得意です」「成績が良かったです」と書くだけでは不十分です。

【例文】

物理の授業で学んだドップラー効果に興味を持ち、航空機や救急車のサイレンの音の変化について、数式を用いて独自に計算・考察した。現象の裏にある法則を自力で解き明かすプロセスに面白さを感じ、この探究心は、航空保安業務における複雑な事象を理解する上でも役立つと考える。

④ 学校生活や部活動、アルバイト、ボランティアなどを通じて得たことについて

この項目は、あなたのチームワークや責任感、計画性といった社会人としての基礎力を伝える絶好の機会です。

どんな些細なことでも構いません。あなたの人柄が伝わる具体的なエピソードを選びましょう。

【例文:アルバイト経験】

(S:状況) コンビニのアルバイトで、夕方の繁忙時間帯はレジに行列ができてしまうことが常態化していました。(T:課題) お客様の待ち時間を減らし、スムーズな店舗運営をすることが課題だと考えました。(A:行動) 私は、他のスタッフに声がけし、レジが2人体制になる時間帯は、片方が会計、もう片方が袋詰めや品出しに専念するという役割分担を提案・実践しました。(R:結果) 結果、お客様一人あたりの対応時間が短縮され、行列が大幅に緩和しました。この経験から、チームで状況を分析し、改善策を実行する力を学びました。

⑤ [関心事項]最近関心を持った出来事、日頃興味を持って取り組んでいることなど

最後のこの項目は、あなたのアンテナの高さや知的好奇心の方向性を示すものです。

面接の雑談のきっかけにもなりやすいので、自分が本当に興味を持って語れるテーマを選びましょう。

【良いテーマの例】

- 航空関連のニュース:次世代航空燃料(SAF)の動向、ドローン(無人航空機)の新たな活用法など

- 自身の学びと関連する社会問題:情報セキュリティの重要性、激甚化する自然災害への備えなど

- 継続している趣味や活動:体力維持のためのランニング、プログラミングの学習など

【例文】

次世代航空交通システム「ドローン交通管理システム(UTM)」のニュースに関心があります。ドローンが物流や測量など様々な分野で活用される一方、有人航空機との安全確保が大きな課題だと知りました。将来、航空保安業務に携わる者として、こうした新しい技術がもたらす変化や課題について、常にアンテナを張っていたいです。

「もっと初歩的なことから知りたい」「書いた志望動機はこれでいいんだろう?」と悩んでいる方、その時間がもったいないので、ぜひ下記の記事も参考にしてくださいね。

面接カード作成で絶対に避けたい3つのNGポイント

あなたの魅力を最大限に伝えるために、面接カード作成時には以下の3つの点に注意しましょう。

どんなに良い内容でも、これが守れていないと評価が下がってしまう可能性があります。

抽象的な表現を多用する

「コミュニケーション能力には自信があります」「部活動を頑張りました」といった言葉だけでは、何も伝わりません。

必ず「どのような状況で、誰と、何をして、どうなったのか」という具体的なエピソードをセットで書きましょう。

嘘や明らかな誇張を書く

「少しでも良く見せたい」という気持ちは分かりますが、嘘は絶対にNGです。

面接官はプロであり、話を深掘りする中で必ず矛盾点に気づきます。正直に、等身大のあなたを伝えることが、結果的に一番の信頼に繋がります。

誤字脱字・読みにくい文字

公務員の仕事は、正確な書類作成が基本です。誤字脱字が多いと「注意力が散漫な人」「仕事が雑な人」という印象を与えかねません。

PC入力の場合は変換ミスに注意し、手書きの場合は誰が読んでも分かる丁寧な字を心がけましょう。書き終えたら、声に出して読んだり、他の人に見てもらったりして、必ず最終チェックをしてください。

まとめ:面接カードを最高の「自己紹介シート」に仕上げよう!

今回は、航空保安大学校の面接カードについて、項目別の書き方からNG例まで詳しく解説しました。

- 面接カードは、面接本番の「台本」となる最重要書類

- 各項目では、評価項目(積極性・チームワーク等)を意識してアピールする

- PREP法やSTARメソッドを活用し、具体的なエピソードで自分を語る

- 嘘や誇張はせず、具体的・正直・丁寧に書き上げる

面接カードの作成は、自分自身と向き合う絶好の機会です。

「自分はどんな人間で、どんな強みがあり、なぜこの仕事がしたいのか」。この問いに答える作業を通じて、面接本番で語るべき「軸」が自然と出来上がっていきます。

この記事の例文を参考に、あなただけの最高の「自己紹介シート」を完成させてくださいね。

面接カードが完成したら、次はいよいよ実践練習です!こちらの記事で面接本番の流れや質問例を確認し、万全の態勢で臨みましょう。