「海上保安大学校の基礎能力試験、範囲が広すぎて何から手をつければいいかわからない」

そんなふうに悩んでいませんか?

公務員試験は科目が多いため、すべてを完璧に勉強しようとすると時間が足りなくなります。しかし、実は「よく出る分野」と「ほとんど出ない分野」は決まっています。

この記事では、試験の内容や合格ライン、そして「勉強すべき箇所」と「捨てていい箇所」を明確にした効率的な対策法を解説します。

短期間で合格点を取るための戦略を、一緒に見ていきましょう。

基礎能力試験の内容

海上保安大学校の基礎能力試験は、公務員として必要な基礎的な知識や思考力を測るための、五肢択一式(マークシート)の筆記試験です。

まずは、「基礎能力試験」がどんな試験なのか、その全体像を掴みましょう。

試験概要

試験の基本的な概要は以下の通りです。

| 試験時間 | 90分 |

|---|---|

| 問題数 | 40問 |

| 難易度 | 高校卒業程度 |

| 出題形式 | 五肢択一式(マークシート) |

| 出題範囲 | ①一般知能 ②一般知識 |

| 基準点 | 12点(問) |

| 平均点 | 20.468点(問) |

| 配点比率 | 2/7 |

試験時間90分で40問に解答しないといけません。

1問あたり2分程度で解かないと時間切れになるので注意が必要です。

試験科目(出題範囲)

基礎能力試験は、大きく分けて2つの分野から構成されています。

- 一般知能分野:(数的推理、判断推理など)。

- 一般知識分野:高校までに学んだ知識を問う、いわば「覚える力」を測る科目(社会科学、人文科学など)。

一般知能分野

思考力や判断力を問う、いわば「考える力」を測る科目です。

海上保安大学校では、以下の4領域から出題されます。

| 数的処理 (数的推理) | 数や図形の規則性、方程式、速さ・距離・時間などの計算問題を扱う領域 |

|---|---|

| 課題処理 (判断推理) | 論理パズルや順序関係、位置関係、空間図形など、論理的思考力を問う領域 |

| 資料解釈 | グラフや表から数値を読み取り、計算や比較を行う領域 |

| 文章理解 | 現代文・英文・古漢文の読解力を測る領域 |

暗記よりも解法パターンの習得が重要で、繰り返し演習することで得点力が伸びやすい分野です。

一般知識分野

高校までに学んだ知識を問う、いわば「覚える力」を測る科目です。

海上保安大学校では、以下の4領域から出題されます。

| 社会科学 | 政治、経済、社会、倫理の基礎知識を問う領域 |

|---|---|

| 人文科学 | 日本史、世界史、地理、国語、英語の知識を問う領域 |

| 自然科学 | 数学、物理、化学、生物、地学の基礎知識を問う領域 |

| 情報 | 情報リテラシーやコンピュータの基礎知識を問う領域 |

出題範囲が広いため、頻出分野を優先的に学習し、効率よく得点を積み上げることが大切です。

この2つの分野の特性を理解することが、効率的な学習の第一歩です。

合格ライン(ボーダー)

基礎能力試験の合格ラインは、毎年の受験者全体の成績によって変動します。

合格基準は「基準点」と呼ばれる最低点をクリアすることが第一条件です。基準点は満点の30%程度に設定されることが多く、これを下回ると他の試験の成績に関わらず不合格となります。

- 満点:40点

- 基準点:12点

- 平均点:20.468点

合格ラインは平均点を中心に、標準偏差を用いた標準点で算出されるため、単純な正答数だけでは判断できません。

実際の合否は、この標準点を使って全受験者の中での相対的な位置で決まります。

過去の合格ラインの推移や目安となる得点率については、以下の記事で詳しく解説しています。

基礎能力試験の勉強法

基礎能力試験は、出題数の多い分野を優先的に学習することが合格への近道です。

闇雲に全範囲を勉強するのではなく、出題傾向を把握して戦略的に学習することで、限られた時間でも効率よく得点力を伸ばせます。

ここでは、出題傾向に基づいた効率的な勉強法を解説します。

勉強のポイント

基礎能力試験を勉強するときのポイントを解説します。

①主要科目を毎日学習する

数的処理・課題推理・文章理解は何らかの形で毎日触れるようにしましょう。

1日空けるだけで解法パターンを忘れてしまうことがあります。

②過去問中心の学習を徹底する

悠長に参考書・教科書を読んでいる時間はありません。

過去問から頻出分野をつかみ、頻出でない分野は捨てます。

頻出分野も問題中心に勉強して、あくまで問題から知識を入れるのが強くなるコツです。

必要箇所を覚えたあとで、該当部分を参考書で肉付けするのが最適解です!

③出題数の多い科目をきちんと押さえる

捨て科目を作るのは戦略的に推奨します。しかし、試験まで6ヶ月あるのに出題数の多い科目を捨てるのはNGです。

たとえば、政治・経済。量は多いし計算も面倒ですが、わかりやすい教材が多数出ている現在、6ヶ月で公務員試験の合格点程度を取ることは十分可能です。

政治・経済を捨てると、点数を上げることは厳しくなります。勉強開始直後から主要科目を重点的にやるようにしましょう。

勉強スケジュール

基礎能力試験の対策では、出題数の多い分野から優先的に学習することが合格への近道です。

ここでは6ヶ月間を想定した標準的な学習スケジュールを紹介します。

文系でスポーツに取り組んできた受験生を想定していますが、理系の方や学習時間が限られている方でも応用できる内容です。

出題傾向を把握しよう

まずは、どの分野から何問出題されるかを確認しましょう。

【一般知能分野の出題数】

| 数的処理 | 4問 |

|---|---|

| 課題処理 | 7問 |

| ┗判断推理 | ┗ 5問 |

| ┗課題処理 | ┗ 2問 |

| 資料解釈 | 2問 |

| 文章理解 | 7問 |

| ┗現代文 | ┗ 4問 |

| ┗英文 | ┗ 2問 |

| ┗古・漢文 | ┗ 1問 |

【一般知識分野の出題数】

| 社会科学 | 6問 |

|---|---|

| ┗政治 | ┗ 2問 |

| ┗経済 | ┗ 2問 |

| ┗社会 | ┗ 1問 |

| ┗倫理 | ┗ 1問 |

| 人文科学 | 8問 |

| ┗日本史 | ┗ 1問 |

| ┗世界史 | ┗ 2問 |

| ┗地理 | ┗ 1問 |

| ┗国語 | ┗ 2問 |

| ┗英語 | ┗ 2問 |

| 自然科学 | 5問 |

| ┗数学 | ┗ 1問 |

| ┗物理 | ┗ 1問 |

| ┗化学 | ┗ 1問 |

| ┗生物 | ┗ 1問 |

| ┗地学 | ┗ 1問 |

| 情報 | 1問 |

この出題傾向を踏まえて、効率的な学習計画を立てましょう。

インプット期(3ヶ月)

この時期は基礎固めが最優先です。

まず過去問を1〜3年分解いて、出題傾向と自分の得意・不得意分野を把握しましょう。

一般知能分野

- 数的処理・課題処理

- 基礎レベルの参考書で解法パターンを習得します。

- 1日3〜5問ずつ確実に理解しながら進めましょう。

- 文章理解

- 現代文の読解問題集を使い、速読と要約の練習を開始します。

- 1日1問を目安に進めましょう。

- 資料解釈

- 基礎的な計算パターンを確認します。まずは問題に慣れる程度でOKです。

- 1日1問を目安に進めましょう。

一般知識分野

- 社会科学(政治・経済)

- 入門書を通読し、基本用語と仕組みを理解します。

- 演習も並行して進めましょう。

- ニュース

- 毎日15分程度でニュースをチェックする習慣をつけましょう。

積み重ね期(2ヶ月)

基礎が固まったら、過去問演習に移行します。

この時期は「問題から知識を入れる」学習法が効率的です。

一般知能分野

- 数的推理・判断推理

- 過去問題集を使って解法パターンを完全にマスターします。

- 特に課題処理は確実に得点源にしましょう。

- 文章理解

- 過去問で時間配分を意識した演習を行います。

- 現代文4問は満点を狙いましょう。

一般知識分野

- 社会科学

- 過去問題集を使い、頻出テーマを中心に復習します。

- 人文科学

- 国語と地理は必須で過去問を優先的に演習します。

- 「スー過去」レベルの必修問題を中心に進めましょう。

- 自然科学

- 生物や地学など、暗記で得点できる科目を覚えていきましょう。

直前期(1ヶ月)

これまでの内容の復習と直前模試の受験に集中します。

やるべきこと

これまで解いた問題の総復習を行います。時間配分を意識した模試演習で、本番のシミュレーションをします。

作文・面接対策の資料も一度は通読しておきましょう。

出ない部分や得点できない部分は潔く捨てる判断も大切です。重要度が低い事項まで完全にマスターしようとしていると、3倍くらい時間がかかってしまいます。

分野別の対策ポイント

「優先順位は分かった。でも具体的にどこまでやればいいの?」

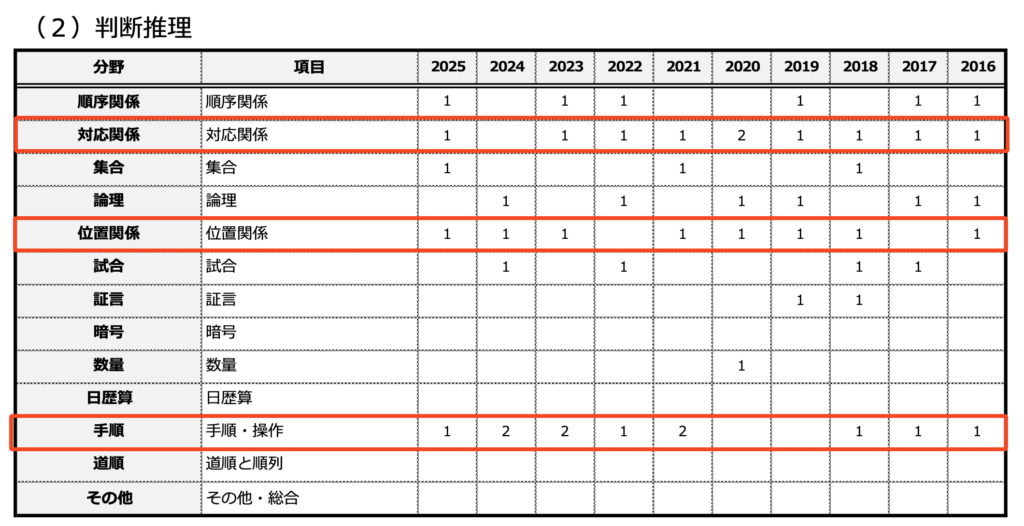

結論から言うと、その答えは過去問の分析にあります。海上保安大学校の基礎能力試験は、毎年ランダムに出題されているように見えて実は傾向がはっきりしています。

- 10年中7回以上出ている分野:最優先で勉強

- 10年中4〜6回の分野:時間があればやる

- 10年中3回以下の分野:捨てる

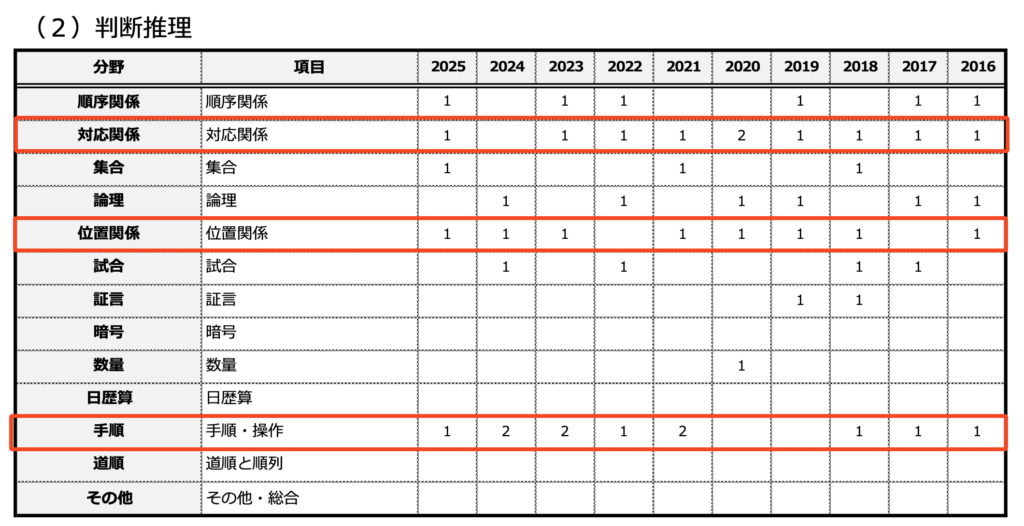

この基準で課題処理の優先順位を見てみましょう。

- 対応関係:10年中9回出題

- 位置関係:10年中8回出題

- 手順:10年中8回出題(5年連続)

つまり、この3分野は「最優先」です。 逆に「暗号」や「日歴算」はほとんど出ていないので、捨てて構いません。

ここを見誤ると、努力の割に点数が伸びません。

ここまでで、「出題範囲を知る方法」自体は理解できたと思います。

ただし、問題はここからです。この作業を、判断推理だけでなく、政治・経済・文章理解・理科まで全科目分やるとなると、かなりの時間と労力がかかります。

そこで、過去10年分の問題をすべて分析し、科目別・分野別に「出る/出ない」を整理したデータをnoteにまとめました。

「何からやるか」「どこを捨てるか」を最短で決めたい方は、こちらを参考にしてください。

おすすめの参考書・過去問題集

僕自身や合格者の多くも使っていた定番の参考書や過去問題集を紹介します。

出題傾向と過去問に特化したnote

海上保安大学校の出題傾向と過去問を同時に入手できる1冊です。

過去10年間の出題範囲を科目別・分野別にまとめているので、「どの科目・分野から勉強すればいいんだろう?」という、多くの受験者が抱く悩みを即解決できます。

とくに時間をかけずに、効率よく勉強したい方におすすめです。

畑中敦子シリーズ

理系科目が苦手な人は取り組む価値のある参考書です。

数的処理や課題処理、資料解釈について最もスタンダードな問題からやや応用レベルの問題まで、段階的にマスターできるように構成しております。

初めは解説を読んで解法をマスターし、それから自力で解けるようになるまで、繰り返し、手を動かして問題を解いてみてください!

オープンセサミシリーズ

公務員予備校東京アカデミーが監修している”初心者〜中級者向け“の参考書です。

情報量が豊富でこれ1冊を覚えるだけでかなりの点数が取れます。

合格の350シリーズ

公務員試験の過去問数年分を集約した問題集です。年別ではなく、科目別に編成されているため、勉強しやすい特徴があります。

試験種目は違いますが、問題レベル(内容)は同じなので、普通に使えます!

解説も丁寧なので、正文化しながら読み進め、必要箇所の知識を覚えたら、オープンセサミで肉付けしていくと効率よく勉強できるでしょう。

基礎能力試験まとめ

基礎能力試験の勉強法で最も重要なのは、出題数の多い分野を優先的に対策することです。

特に課題処理(5問)・文章理解の現代文(4問)は確実に得点したい分野です。

また、過去問を中心とした学習で頻出分野を見極め、出題されにくい分野は思い切って捨てる判断も大切です。

6ヶ月という限られた期間で合格点を取るには、完璧を目指さず、戦略的に得点を積み上げることが重要です。

自分の得意分野を活かしながら、出題数の多い科目で確実に点数を取れるよう計画的に学習を進めましょう。